まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter75_密度描写の罠。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今まで密度について話をしてきたが、実際のところどのように密度を上げていけばよいのか分からない。そんな質問をよく受ける。今回は密度をどのように上げるかの心構えを話す(※注:技法ではない)。密度を上げるので簡単な手法は「面分け」だ。例えば影をいれる時面を2つに区切って片側に影をいれるようなやり方だ。すると徐々に絵がばらばらになり密度が高くなる効果がある。しかしこの面を分けるやり方には落とし穴がある。絵が複雑になり情報量が多そうに見えるようになったが、妙に洗練されていない、悪く言うと絵が散らかっているようになった経験はないだろうか。それはリズムのせいだ。リズム感、音楽でいうとタンタンタンという拍子だが、視覚にも同様のリズム感がある。面分けした1マスが1つの拍子とすれば、面分けしたタンタンタンという拍子がほとんど同じで退屈で洗練されていない印象を与えてしまうのだ。人は同じ内容を繰り返して見ることを望まない。それで同じサイズが繰り返される視覚的な拍子(単調なリズム)を検知したときには、人は無意識に面分けしたブロックをまとめて1つとして処理してしまうのだ。1面を4つに分けたのに、1×4の1セットと言う風に捉えられてしまう。これをパターン化といったりもする。皆さんの家の壁紙など、日常生活でも同様のことが言える。同じ模様が繰り返されると1セットという風になるだろう。私(まきあっと先生)の昔の絵を見ながらパターン化について話そう。髪の毛をより繊細で描くとしよう。最初は1つの塊だったものを2つに分ける、面分けだ。服のシワについても同様。リボンが1,2,3と単調化されて面分けされている。昔の私は無意識にこのように分けてしまったのだ。その他の箇所もだいたい似たように繰り返されているのがわかるだろう。同じサイズの塊が繰り返されるほど私達は絵が単調だと感じ熱心に鑑賞しなくなる。

それではどのように修正するべきだろうか?強弱をつける。この強弱が調整されると遠くから絵を見たときに、強い部分をみてそれから弱い部分に視線が行く。要点整理が自然にされるので、見やすい絵になるのだ。単純に真ん中で分割するのではなく大きい塊や小さい塊に分ける。光が当たる部分と当たらない部分に分けよう。腕の部分、見たときに凹凸が激しい、絵にリズム感というのが無い。このような部分はどうすればよいか。小さい単位のシワをつくり、広い箇所は更に広くなっても良い。細かい箇所が増えるほど繊細に見える。大きいものは大きく、小さいものは小さく、リズムの強弱をつけるだけで印象がだいぶ変わることがわかる。実際にはスケッチの段階から既に線画を調整していこう。色だけでは限界があるからだ。

まきあっと先生の講義全般に言えることだが、イラストの技法(How to)ではなく考え方(Thinking)の指南であることが多いということに気がついた。今回もそうで、密度を高くさせるにはどうすればよいか、というよりもどのような考えでアプローチすればよいかというのを解説している。そのような意味で総じて中級者以上の講座と言えるだろう。

密度については初心者だった頃よりは上手く描けるようになってきたが、ラフの状態でももっと改善できるだろうなと言う場面は何度もあった。まきあっと先生から学んだことをそれぞれの練習に落とし込まなければ講座の本質は発揮されないだろう。

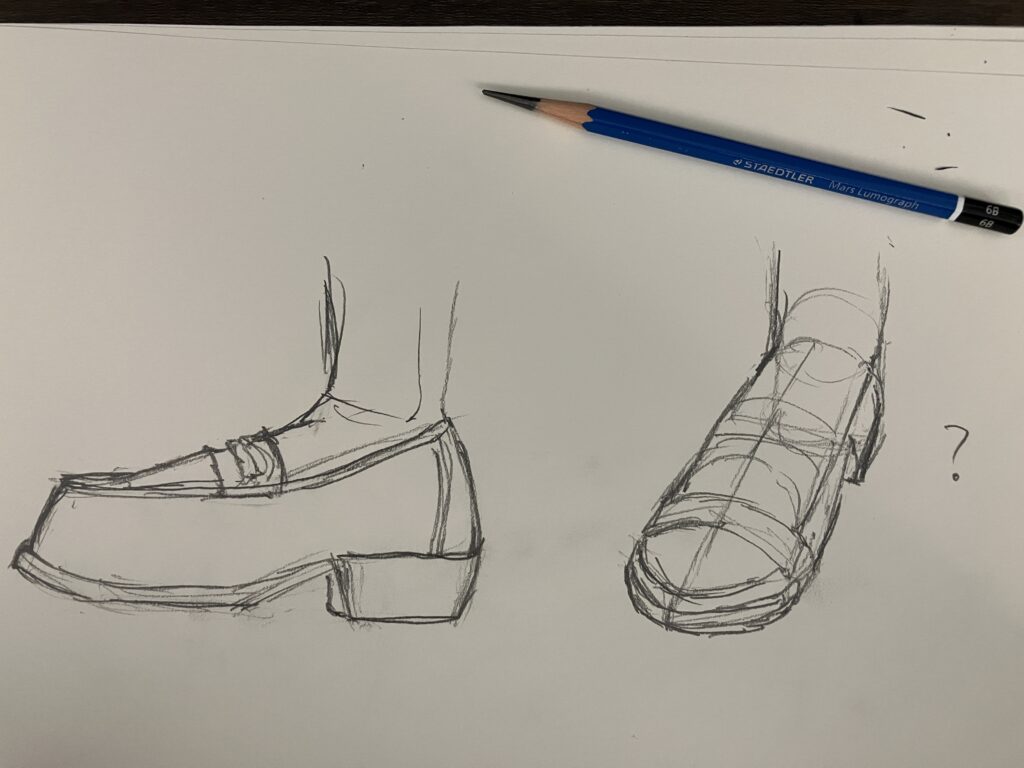

靴の練習。靴に関しては全く上手く描けない。靴とか主体でローアングルで女性キャラクターを描けるようになりたいので練習しまくろう。靴や手足にアプローチした講座があったら買うかもしれないのだが…。

コメントを残す