まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter49_逆光。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1⇢section4⇢section5→section6を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度

逆光を受けるキャラクターを描く時影の入れ方が分からなかったことは無いだろうか。今回は影がどのようにできているのかを確認しよう。

四角い画面がある。この四角い画面の中に球体が隠れているが、これに逆光を配置しよう。(実演)後ろから照明が当たっている。絵の中で最も重用な光は主光だ。この状態で床と球体が光っている。世の中に一つの光しか存在しないならば主光が曲がって球体を照らすことは無いが、実際にはもう一つの光がある(壁や地面に反射して当たる光のことだ)。これを補助光という。方向は関係なく、主光とは違う形で当たる。これによって明度を調整することができるのだ。主光と補助光は必ずしも真正面からはぶつからない。カメラ(視聴者側)にとって見やすい角度から配置するのが最も一般的だ。

逆光の内部の影を描くときは、照明がもう一つあると考えよう。この時にできる影は主光の領域を侵さないようにする。影の中を描写する時点で主光の役割は終わっている。この影の中に入った瞬間から補助光が働き始める。補助光は上から当てられる場合が多い。補助光の影はいつも使っている影の描き方で構わない。主光の流れを妨げないようにだけすればよい。

逆光をよく見ると輪郭線に沿って帯を巻いたように見える。この姿を専門用語で「リムライト」という文字通り線のように浮かぶ光だ。リムライトを描くときの注意点について。球体がある。反対側から光を当てるとどうなるだろうか?光が裏半分までしか届かない結果、輪郭線がぼやける。ここから補助光を当てる。斜め上から当てるとリムライトの厚さが変わってくる。これはどこから見るかによって変わる。

人体にかかるリムライトについては、人体の厚みを知っておく必要がある。リムライトのどの部分を厚くするかは角度を考えよう。自分が考える光と90度以内のものはリムライトを受けたと考え、角度が曲がるほど薄く表現する。

リムライトの光の色は白とは限らない。本来の色を考えながら照明を変更する必要がある。よくあるミスは1つの色を選択して最初から最後まで使うことだ。まきあっと先生の作品の解説。キャラクターの服や髪の色に合わせて若干の固有色を変更している。上にある帽子のリムライトは白ではない曖昧な明るさで表現している。黒に白はかなり光が強くなってしまうのでそのようにした。

逆光は一つの光しか考えたことはなかった。逆光のシチュエーションでキャラクターを描いたことはほとんど無いが、もし逆光の場面を演出したくなったらこの章にもどってくることにしよう。光で重用なのは補助光があるということだ。オクルージョンシャドウもそうだが、今までは一つの光(主光)しか考えたことがなかった。反射光や環境光、補助光などの概念をこれからは忘れないようにしたい。

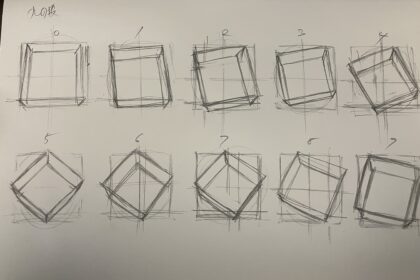

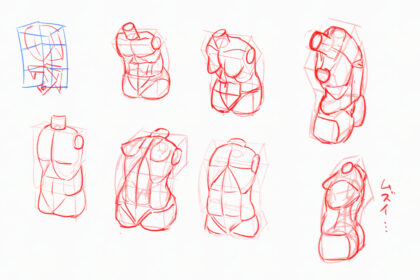

今回は二の段。パースを意識しつつ違和感なく回転させたい…。

コメントを残す