まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter34_走る/しゃがむポーズの間違い。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

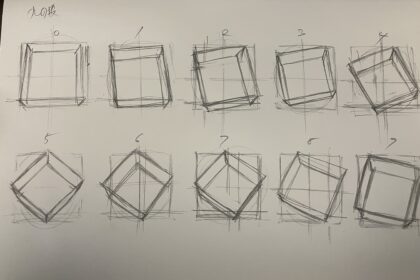

走るポーズやしゃがむポーズを描くうえでどの様に気をつけるべきなのか、またそれを応用する方法。人間がある動作をするときは他の部分も一緒に引っ張られる。それを知っておくことで違和感なく描くことができる。3Dの例。りんごが1つある。この人がりんごを見て手に取ろうとしている。そのようなポーズを描く時腕だけが動くだろうか?確かに腕だけを動かすことはできるが多くの人は違和感を抱くだろう。実際は肩が前に動いて胴体が回る。もっと遠くにあるものは胴体が傾くだろう。慣性的に反対の腕は下がる。このように殆どの方はポーズを気をつけの姿勢から描き始める。踊っているポーズもそうだ。胴体はずっと真ん中に立ったまま手と足だけ動いている。肩、胴体、骨盤の角度を考えよう。

走るポーズも同様だ。手と足だけが揺れるわけではない。実際は肩も一緒に動くし胴体も動く。骨盤も動いて反対側に回る。胴体が動いていないときは意図的に体の軸が動かないように固定して初めて出てくるポーズだ。自然に走るときはトルソーがひねったようなポーズになる。そのため走るポーズを描くときはここに気をつけよう。

座るポーズ。坐骨を意識しよう。骨盤の骨を横から見て蝶の形、下の輪っかの部分がそれだ。正しい姿勢で座っているときは胴体の体重を全て支えながら床に流す役割をしている。しゃがむポーズは膝が自分の胸につくくらい曲がっているが、この2つを比べてみると坐骨の動きが違うことが分かる。しゃがむポーズは骨盤が回転して脚が上に動くようになっている。太ももを更に上に上げて抱きしめることができるのだ。ここまで見ると分かるように、しゃがむポーズで骨盤を立たせるのは人間に出来ないポーズだ。逆も然りで座るポーズなのに骨盤を寝かせるのも人間に出来ないポーズだ。両者を混同しないように気をつけよう。

実演。しゃがむポーズは胸と骨盤を描いて顔を描く。トルソーを描くのが苦手は人はデッサンの練習をしよう。骨盤が前に回るので股が見える。骨盤が回るのだ。難しい場合はパンティラインを意識しよう。骨盤が回る形を描いて腰の部分を入れない事がポイントだ。しゃがむポーズは首が曲がる。最後に両腕で抱き寄せるように描こう。

立った時/座った時/しゃがんだ時の骨盤の動き方を比較して解説してくれたのはありがたい。このように一歩踏み込んだ内容は今まで学んだことが無かったので非常に参考になった。総じてsection3は応用編と捉えてもいいだろう。

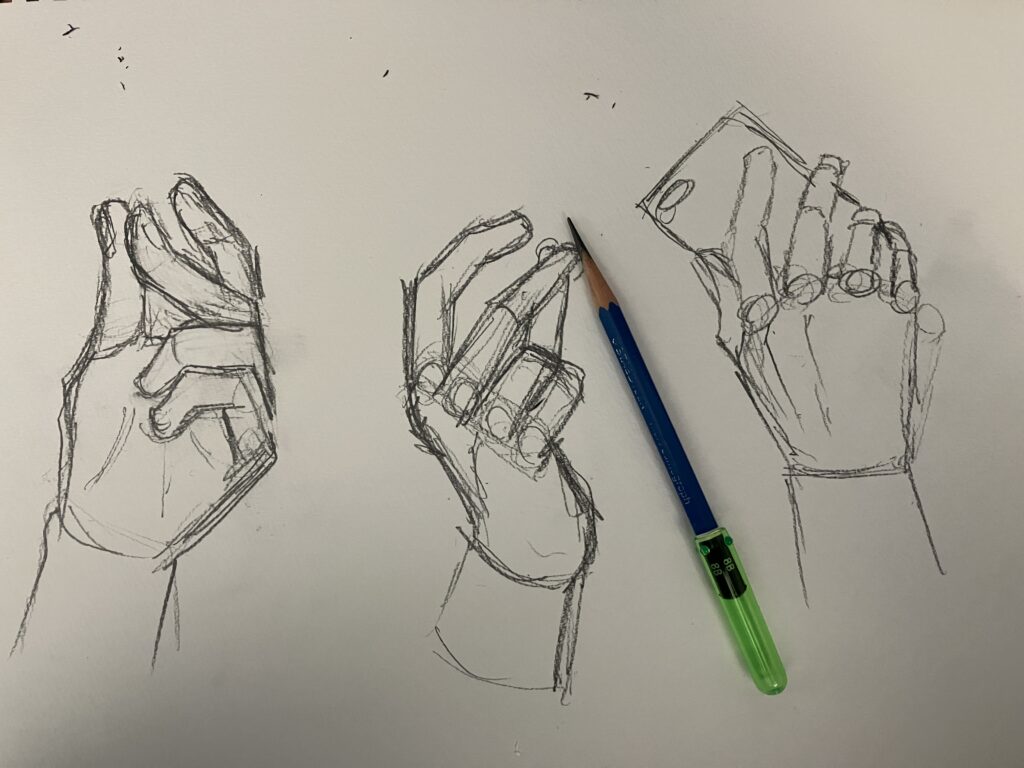

今回はキム・ユリ先生の本から手の練習。

コメントを残す