まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter11_目線を合わせる。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は視線の合わせ方について説明する。視線を合わせるのは意外と難しい。人物と人物がお互いに向き合ったり、カメラの方(視聴者)を見ているときなど、視線がはっきりしているか、そうではないかによって演出が変わってくる。

視線を合わせる方法。視線が動く原理。正面から私達に向いている目があるとしよう。このキャラクターが左にある物体を見るとしたら両方の瞳は左の方に動く。右の方を見るとすれば右の方を動く。と私達は思っている。

厳密には目は別々に作用している。人間や動物の目が2つある理由は距離感を測定するためだ。左目と右目を別々に動かした時、脳が目の誤差を感じることで距離感を測定することができる。向かって左の物体を見たとき、左目よりも右目のほうが動く角度が大きい。物体が近くなるほど誤差が大きくなる。普段誤差を感じない理由は、少し遠くを眺めているからだ。遠い物体を見るときほど誤差は少なくなる。

実演。皆さんと視線を合わせてみよう。いちばん簡単な方法は片目ずつ隠して調整する方法だ。それぞれの瞳を合わせよう。もともと人間の両目はmm単位の誤差がある。見る、というより眺めている程度で良い。また瞳のシルエットの違いにも着目。上に傾いているのか、下に傾いているのか。この2つの違いが視線にも影響する。瞳の描き方が決まっていて、瞳孔のみを動かす人がいるが瞳のシルエットが影響してしまい視線が上手く導出されない場合がある。

実演その2。下を向いているキャラクターの視線を変更してみよう。当然シルエットを変える必要がある。瞳の下の方が少し空いている感じにしなければならない。

実演その3。斜めのアングルの視線。chapter8で説明した目の立体感と合わせて考えよう。人の目は少し突出しているので虹彩も少し傾く。結果として内側の白目の領域が多く見える。このような角度から白目を描かない人がいるが、視線が合わない原因となるのでやめよう。

Q.カップルのポーズを描く時、後ろのキャラクターと手前のキャラクターの視線を合わせたい。そのような時にどうすればよいのか

A.このような構図に関して言っておきたいことは手前のキャラクターが後ろを見ることは不可能ということだ。真上から展開した3Dの解説。瞳を横に向けても視野角に入らない。キャラクター同士が向き合えないので、このアングルで視線を合わせてのカップルのポーズを描くのは諦めるしか無い。この場合、無理にキャラクター同士の視線を合わせるよりもカメラ(視聴者側)に目線を向けたり、何かを持たせたりしてそちらに視線を合わせよう。あるいはキャラクターの頭を回して向かい合わせよう。カップルのポーズの場合は瞳だけ回すのではなく最初からある程度顔を向き合わせるようにするのが大事だ。

目線を合わせる必要性はソジ先生の講座でも学んだ。個人的に参考になったのは瞳の輪郭の描き方。下を向いているときは瞳の上の方しか見えない。つまり上に向かって収束するようになる。当たり前だといえば当たり前なのだが、その些細な表現を欠いてしまって違和感のある目になってしまった経験が多いので気をつけたい。

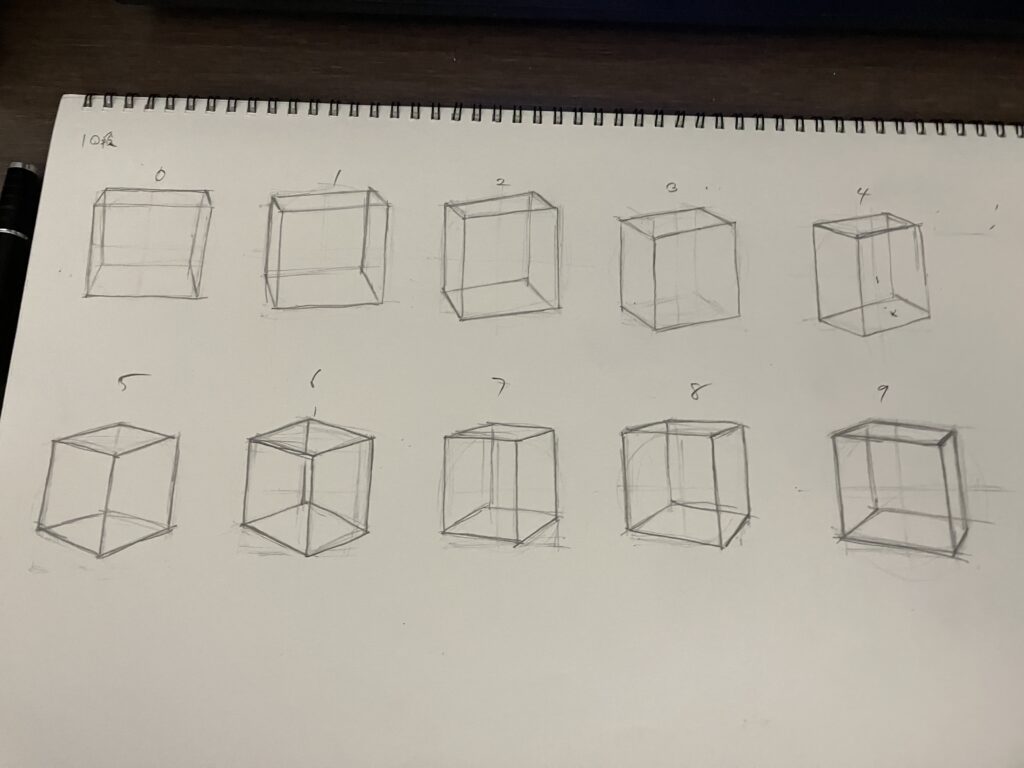

立方体の九九_一の段。相変わらず立方体が歪んでいるのが分かる…。難しい。

コメントを残す