まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter12_髪の毛の色塗り。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は髪の毛の色塗りについて。また髪の描き方にも触れる。なぜなら色塗りができても線が下手くそだったら意味がないからだ。

最初に髪の描き方について。守ってほしいルール2つ。①ペンで紙を梳くようなイメージで描かないこと。このようになると髪の毛が非常に活かしづらい。なぜなら髪の毛は小さな筋が集まっている。そのため最初は固まっていたり途中で枝分かれ・合流している。半分液体のようなものだ。ところがそれを無視して最初から最後まで同じ硬さだと違和感のある絵になる。ごわごわした感じ。この場合詳細に捉えるのではなく塊として捉える。皆さんは目の前にいる相手と会話をする時髪の毛が何本あるか数えるだろうか(いや、数えない)。このように私達が普段詳細に見ない部分はある程度デフォルメしても問題ないのだ。寧ろ1本1本描こうとするほど現実から遠ざかってしまう。最初は大きな塊を描いて、線を追加し細部を整えていこう。②リズム感を考えるということ。髪の毛を描く時に同じサイズ、同じ束で描いていないだろうか。このように描かないために所々薄い毛を入れたり、広い部分を作ったりして一定のリズムをあえて消す。そのため視覚的に間隔を広く、狭く、中間などメリハリを作ることが大切だ。

髪の毛の束だが、大きな角のように固めて描くのではなく、長くて厚みがあるようなきしめんのような形で捉えよう。髪の毛は自然には角のようには固まらない。髪の毛を描く際には横に平たい感じをベースにすると良い。

そして色塗りであるが、一番多いミスは紙の束の真ん中で分けて影を入れてしまうことだ。この場合影の入り方からして円錐形であることになってしまう。平らに横に広がるように、紙の束が頭部の形に合わせてはるようにアプローチしよう。

影をつける時に束ごとに影を付ける人が多い。例えば左から光があたっている場合、右側に1本ずつ影をつけている。完全に間違っている訳では無いがこのやり方はおすすめしない。最初に気をつけるべき点は頭部全体に対する影だ。頭部は球形になっている髪の毛の場合も球形に対する影が先にあるべきだ。(実演)このように事前に彩色しておくと束に対する細かい影を描く必要がなくなる。そして時間の節約にもなる。また影は上下で差をつけるべきだ。

また髪の影は側面よりも上下の影のほうが影響が大きい。例えば画面右側のサイドの髪だが、面で捉えると下の方に向いている。ここでは左上から光があたっているから更に暗くなる(フォームシャドウ)つまり下を向く面を基準にしてそこに影をいれよう。前髪も横からみたら頭部に沿ってカールしている。つまり面で捉えると下を向いているので毛先に影をいれる。このような作業をした時に全体的に形が出てくるだろう。髪の毛1本1本の影をいれる前にこのような形が出てこなければ意味がない。

くせ毛の場合も同様。髪の毛を面で捉えよう。(実演)すると影をいれるべきところが自ずと分かってくる。髪の毛の片方のみに影をいれることが違和感の原因になることが分かるだろう。

続いて細部描写について。注意すべき部分は太く描きすぎないこと。なぜなら太く描くと髪が円錐形になるからだ。薄く描き、一部は描かなくて大丈夫だ。影の断面から少し内側に入れたり、盛り上げたりすることで豊かな髪の境界線を演出できる。

髪の毛は可能な限り塊感をなくそう。毛先に行くほど散らばってだんだん不透明な状態になる。なので毛先は少し背景になじませるために半透明にしよう。髪色が暗いほど効果がある。毛先の散らばりを間接的にデフォルメで表現するのだ。

分け目の描き方。数字の3のように描かないこと。できるだけ根本を立たせるように。そこから自然に下る感じで。頭頂部は光があたっていて明るいが、突然中に沈むので途中から影が片方に入る。反対側は光があたっているので決して影を入れない。両方に影を入れないことがポイントだ。分け目だからといってべらぼうに影を塗るのはやめよう。

ハイライト。ハイライトはどこにいれるかによって印象は変わる。錯視に近い認知的な部分はあるが、明るい色ほど飛び出している。ハイライトをいれる箇所を変えた2つの例。ハイライトを入れた箇所を変えただけで全然違うだろう。正解は無いので皆さんの好みを追求してほしい。ハイライトを2ついれる人がいるが、この場合は片方は暗い色を入れたほうが良い。空の色(水色)をいれたりする方法もある。通常はこちらのほうが薄め。またハイライトは髪の毛のリズムと一致させるべきだ。ハイライトの形に気をつけないとハイライトだけが浮いてしまう。点としてハイライトを入れている人は、ハイライトの表現を捨てて個性として使っている場合が多い。

白い髪の場合は、白色の特性上、影とはっきり分かれるので多少パサついて見えるが、それは正常だ。気にする必要はない。

髪の塗り方も見様見真似でやっているので学ぶべき事が多い章だった。一番参考になったのは紙の束の捉え方について。円錐形ではなく「きしめん」に近いかたちでイメージすると良いと言われ、塗りに対する概念が変わった。

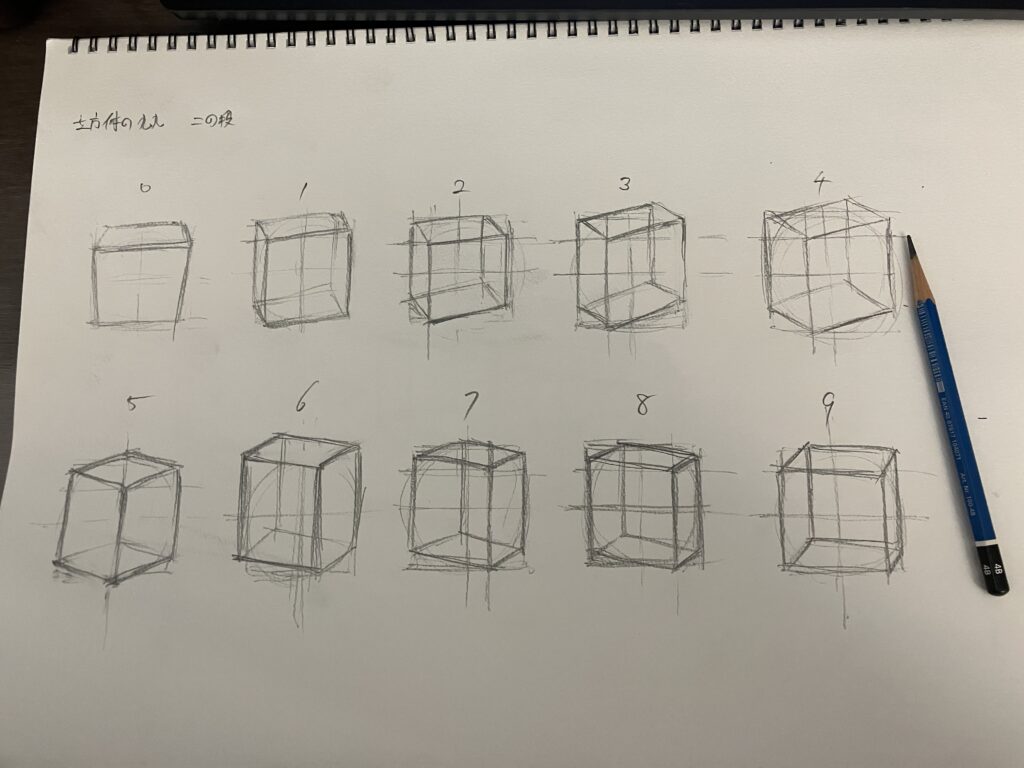

今回は2の段。清書はなし。同じ大きさで立方体を描けるようにしなければならない。

コメントを残す