まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter2_頭部の構造と立体感。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ意外の箇所には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

この章は頭部の描き方について。全体的な大きさ、目鼻口の位置について。

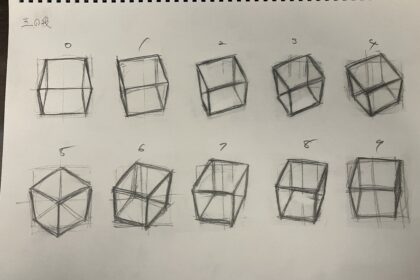

顔を書くときには正確な図形を書く知識が必要だ。専門学校などではまず立方体を基本図形として教える。しかし完全に趣味で勉強している人はそこが抜けていることが多い。立体感覚が養われていないのだ。

例えばローアングルの顔を描くとする。そうすると立方体が上に移動する(回転する)。でも立体感覚が無いと立方体の動きが捉えられずに平面的な絵になってしまう。結果として違和感の原因にりやすい。

この講座では、当該箇所を「どのようにして描いていくか」というより「どのようにして捉えるか」という観点から話をする場合が多いだろう。(すべての章で同じことが言える)

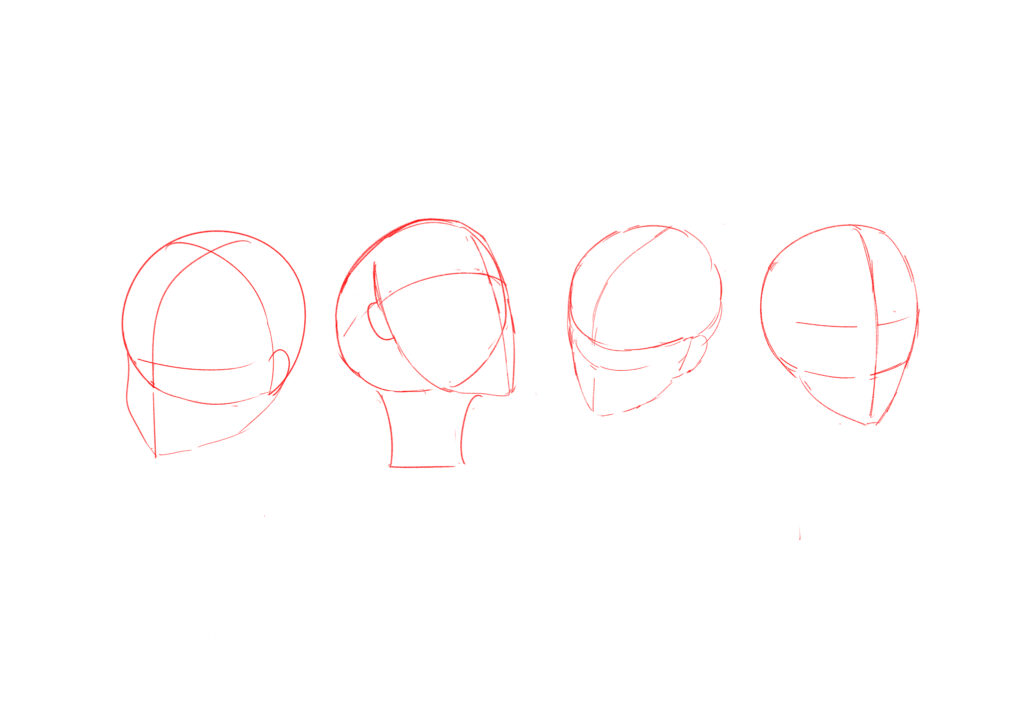

頭部の描き方。オーソドックスのやり方は丸を描いたら十字線のアタリを取って目鼻口。しかしこのやり方には問題がある。髪を乗せることを考慮していないのだ。結果として頭でっかちになる。また首を描くときも同じだ。頭でっかちになった結果、首の位置もおかしくなる。もう一つの問題は十字線だ。側面が反映されていない。これでは立体感が正確に把握できない。アタリが正確に取れなかった結果、ローアングルで描こうとしていたのに正面から描いている時などがあるだろう。

なぜこのようなミスが起こるのだろうか。それは人が子どもの頃、他人の顔を見る時に目鼻口にしか記憶しようとしないことが一つの原因として挙げられる。これが絵を描く上で足かせになってしまう。頭頂部や髪の毛などの存在を忘れてしまうのだ。額を輪郭として捉えてしまうので、そこに髪の毛を足すと髪の毛がくっつく現象が現れる。また、横から描いた時に後頭部が小さくなることもそれが原因だ。後頭部の存在が無いため気がついたら前面だけになっている。

このようなミスをどのように解決するのか。人体模型を見てみよう。骸骨の形はどこかで皆さん見たことがあるだろう。顎先に指を当ててみよう。その顎のラインに沿って耳の方に指を這わせてみよう。すると耳の下に行き着く。つまり顎のラインがカーブしていることが分かる。耳の位置は全体の横の長さで中央よりも若干後ろ。ここまで見てみると、頭蓋骨を丸としてアタリを取ることに無理があることが分かる。下の顎の部分を無視しているのだ。丸を描いて耳の位置、そこから顎の輪郭を取ると良い。デフォルメが効いたイラストを書きたい場合は顎の高さを短くする。ルーミス本でも描かれているが、このように丸の側面を切っていく方法も良い。しかしその方法は立体知覚が無いとできない。立体知覚が無い人は先程のやり方をしよう。ここで注意。顎から描かないこと。なぜなら耳の位置の影響を受けるためだ。丸を描いたらそれを90度ずつに区切る(側面が見える場合のみ)線をいれる。そして耳の位置を描く。そしたら顎のラインを描こう。絵柄の好みに合わせて。首を最後にかけば顔の完成。

まずはアタリの描き方の確認から。なおドローイングに関してはラフで済ませることのほうが多いと思われる。

図形の練習を怠っていることは図星なので、少しずつでいいから立方体の練習をしなければならない。いわゆる「立方体の九九」みたいなものだ…。

コメントを残す