まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter85_構図の理論。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は本格的に構図とは何か話をしよう。構図とは何か?単語的な意味ではなく、どんな役割をしているだろうか?これに対する解答は要点整理の役割といえる。文章を読む時内容がごちゃごちゃしていたり、話をしている時に何を話しているのか分からなかったら意味がない。文章を内容に合わせて段落などを整え、読み手に伝わりやすくする。構図とはそのようなものだ。視聴者に自分の表現したいことを上手く伝えるためには構図が大切なのだ。例えば名画を見ると人物の多い作品を見たことがあるだろう。しかし作品内の人が何人いるか、どのようなポーズをしているか思い出せるだろうか?そのためには時間をかけないと理解ができない。また最近の商業イラストにおいては視聴者は時間を費やさないという特徴がある。パっとみてその絵が面白いかどうかを判断する。このように、構図は絵の要点整理をすることで印象を視聴者に簡潔に伝えるのだ。絵の全体的な流れを作ることでその流れを第一印象にする。その第一印象が良かった時、初めて視聴者がその絵の細部について観察し始める。もし構図が悪いと視聴者はその絵をスルーしてしまう。細かい描き込みをしても細部の魅力は伝えられない。

写真を見てみよう。このように要素がそれぞれある場合共通のテーマを見つけるのが難しい。とりあえず走っている集団がいるというのは分かる。このように私達がものを見る時大体で理解できるものを見る。画面左には大きい車が写っているがその理由については考えない。しかし目が行くのにもかかわらず脈絡がないので絵が(写真が)途切れてしまう。いきなり車がぽつんとあるのが全体として調和をなしていない。もう1枚。これを見た瞬間皆さんはテーマを見つけることができただろう。このように私達は何かを見る時大きな脈(テーマ)を見つけようとする。今走っているのは何人だろうか?数えていないだろう。それだけ全体的な流れを見ているのだ。これが構図があるか無いかの違いなのだ。

構図について学んでいると三角形を使うと良いとか、様々なことを聞くだろう。しかし様々な構図理論は参考にしすぎる必要はない。実際はみなさんが即興的に流れを作るだけでよいのだ。流れとは動的と静的なものに分かれる。線がうねっていたりすると動的にみえるし、図形を用いると静的に見える。絵を見た時に流れを発見できれば、それが構図のある絵ということになる。基本的に構図は大きな流れを見るだけでも良い。

構図を意識しすぎるとどうなるか。ある人が絵の中で横を見ている。すると視聴者は気になり視線の先を見る。視線の先には人がいて指を指している。…などのように細かい視線を引きながら絵を言ったり来たりする作戦は失敗する可能性が高い。というのは私達が絵を視聴する時間はとても短く、1枚1枚に費やす時間は数十秒程度だ。敢えてそのような情報処理のようなものは追いかけない。全体の流れを壊してしまう可能性が高い。なので基本的な流れを崩さないようにすれば大丈夫だ。それでもみなさんが構図理論を勉強したければ学んでみると良い。例えば螺旋形は巻き込まれていく感じがしたり、三角形は安定感が出たり等。動的に見えるか静的に見えるかだけでも良い。

まとめると①構図とは大きな流れであり、構図を複雑にしすぎないことが大切だ。②自分が表現したいテーマを大切にしよう。1枚のイラストで見せられるテーマは限られており、たくさん伝えたい場合は漫画を書く必要がある。したがってテーマは最小限に絞ろう。③自分が決めたテーマを絵に入れていこう。④流れのディティールは複雑の方が良い。⑤残りの流れはメインの流れを壊さないように配置しよう。せっかく作ったメインの流れを崩してしまうと視聴者が違和感を抱く。⑥流れに執着すると線を意識し始めるが、密度や色も大切だ。それらについても注意を払い、流れを構成していることを覚えよう。

構図理論は難しい。軽く調べたことはあるが、まきあっと先生の言うように「考えすぎない」ことが大切だろう。メインの流れを意識してそこを表現することに注力したい。見せたいテーマが多すぎると漫画を描いたほうが良いというのは全くその通りで、昔のイラストを見るとごちゃごちゃして見づらいというか恥ずかしいのはそのあたりが原因だと痛感した。

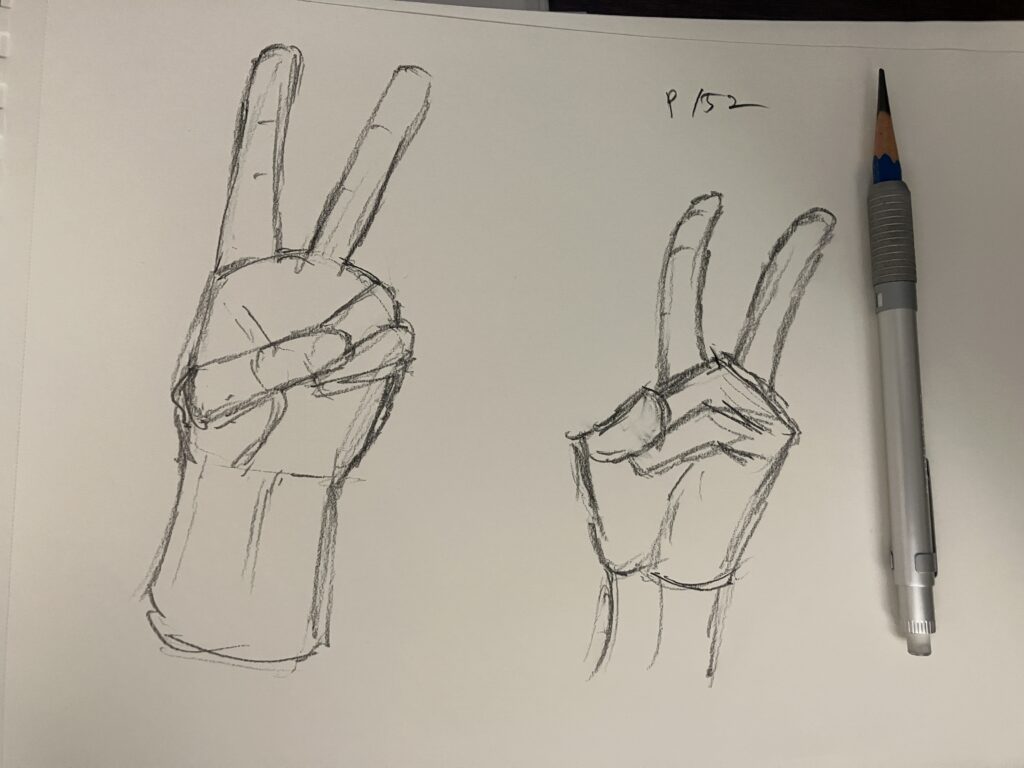

今回も手の練習。すでに月曜日更新できなかったが、今週はできる限り毎日更新していきたい。

コメントを残す