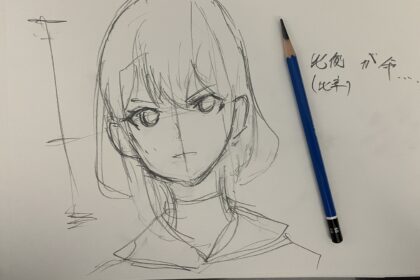

まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter86_やってはいけないこと。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

構図には正解はない。元々絵はそういうものだ。しかし一定の正解のようなものはある。構図を良くしていくにあたっては勉強が必要だが、時間がかかってしまうのも事実だ。そのためまずはやってはいけないことを説明する。自分は構図が分からないという人はこれから説明する6つのうちどれかに当てはまるだろう。

①すぐに読まれる文字(単語)を入れる場合。どうしても文字をいれると背景を埋める感じがしてしまう。私達がものを見る時文字を見るとそこで目が留まる。絵よりも先に文字を読んでしまうのだ。視線の動きを考えると一番先にキャラクターに目が止まるべきなのに、文字の方に行ってしまう。また文字と絵のテーマが不一致だと視聴者は違和感を抱く。文字をいれる場合、文字をいれる位置に気をつけよう。四隅に配置してしまうと致命的だ。例えば看板を設置して文字をいれる等、文字をいれる背景には気をつけよう。あるいは文字を半透明にしたりキャラクターで一部が隠れるようにする。空気遠近法などを取り入れてみたりしよう。ゴシック体もよろしくない。あまりにもよく読まれやすいキレイな形で配置することは避けよう。

②理由のない重さの崩壊。ここでいう重みとは、視覚的な意味で色や密度が濃いことを言う。画面ではキャラクターが左下に寄っている。構図的に片方に寄っていて片方が軽い。あえて開けている理由があればよいのだが、何も理由が無いのに片方によるのはNGだ。重要なのは無理に密度を高めようとすることではなく、開けても良さそうなら大丈夫だ。

③理由のない視線。私達が人を見る時顔を真っ先に見る。これは本能的に見ている。その人が呆然としていたら魅力がない。視線はとても強い力を持つ。キャラクターが意味がなく視線を泳がしているとなんの感興も湧いてこない。自分とキャラクターと目が合うと絆を感じて嬉しくなる。特別な理由がなければカメラに視線を合わせよう。

④物体と物体の間が曖昧に重なっている場合。AとBが接している場合ちょうどくっついているようにも見えるし触れているようにも見える。実際には触れていないのに触れているように見えると遠近法がおかしくなる。実際このようなことが起こるのは意図的よりもたまたま、ということが多い。最初に絵を整えておくと気に全体をざっと見てチェックすると良い。解決方法は完全に重ねるか、離すかのどちらかだ。

⑤絵の全体的なシルエットがギリギリの場合。画面いっぱいにキャラクターがあるよう場合だ。これはよくあるケースだが、キャラクターをかいた時にカバンをもたせようとしてカバンが画面外にはみ出る場合だ。キャラクターがギリギリなのにカバンだけが意思を持ったように画面にはみ出ようとしない。あるいは髪の毛だけが不自然にキャンパス内にとどまり続けている。このように意図的に描写すると視聴者を不快にさせてしまう。恐れずに髪の毛やカバンをはみ出して跨ぐように配置するべきだ。最終的に完成する枠がそれだとしても、はじめから大きいキャンパスで描いて最後に切り取ると寧ろ自然に仕上がる。

⑥同じサイズの物体をパターン式に並べる場合。例えば葉っぱを空中に舞わせるとして大きさや間隔が一定とすると人為的な感じが強い。ある流れを見せる感じを構図として配置するとパターンと言うよりラインに見えて動勢が出てくる。(例えば葉っぱを直線上に並べることで風が吹いているように見える。)オブジェの配置をする時はあるものは遠くに見えるようにして、あるものは物体と重なっていたり遠近法を十分に活かすと絵全体に躍動感を与えることができる。先程話したように流れを作るのも良い。これらを念頭に置いて描かないようにするだけでもある程度レベルが上がるのでやってみよう。

①背景に文字を描いて誤魔化していたのは私のやり方だった。⑤キャンパスギリギリでキャラクターを描こうとして髪の毛がはみ出るのを恐れていたりする部分も当てはまった。まきあっと先生のいうようにあまり構図を意識せずにデッサン力を強化していくことを目標としたい。

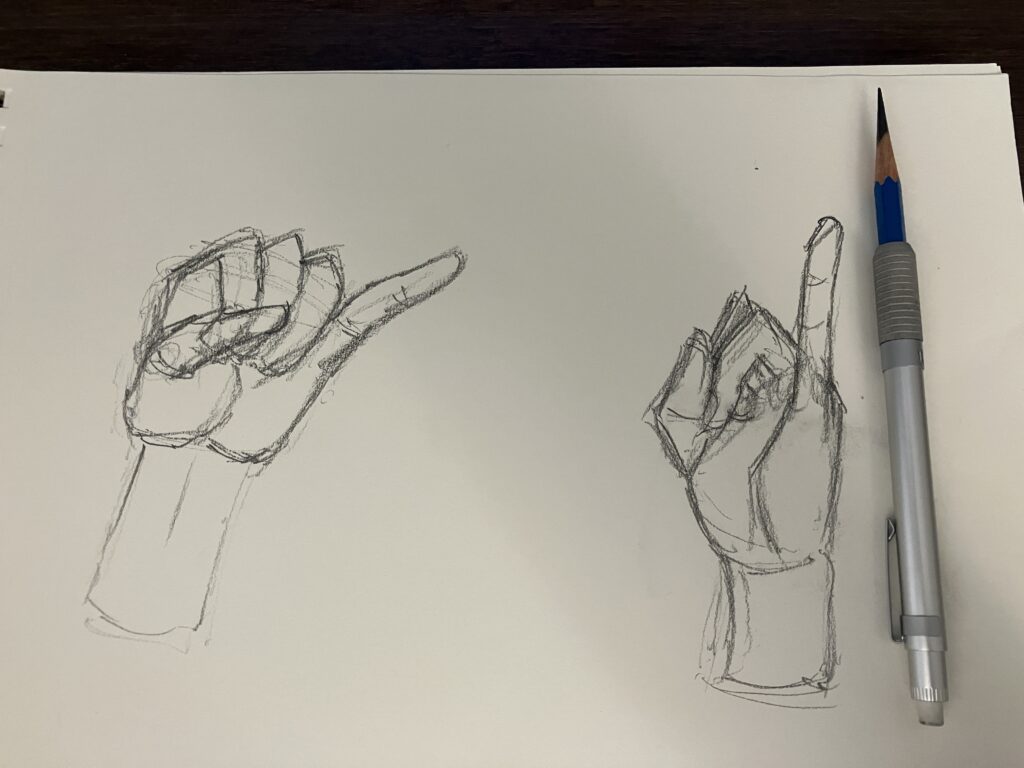

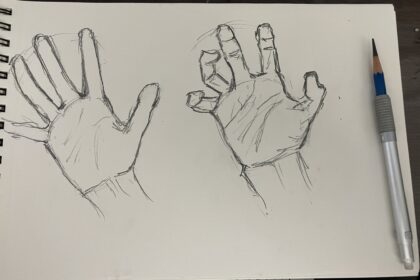

今回も手。指を曲げるのがうまく表現できない。骨折してしまう。

コメントを残す