まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter87_主なコントラストの原理。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は絵を描く時に最も考えなければならないことは何かについて。ストーリーのある絵を描いて人の視線を引きたいと思ったことはあるだろう。そして構図の勉強をする。視線を誘導したり、そのようなスキルを適用してみようとしたこともあるだろう。でも実際に自分の絵にストーリーを入れてみたとして、いざ完成した時にその通りに視聴者の視線が動くのか不安になったことがないだろうか。結論を言うとある程度は作用する。なぜなら構図理論は長い間伝わってきただけあり、(統計学的なエビデンスがあるため)まったく作用しないわけでは無いからだ。しかし一部は作用しないかもしれない。なぜなら時代背景が違うからだ。現代は絵に溢れている。昔はイラストが貴重だったため人々は長い間それを楽しむために鑑賞してきた。でも今は違う。イラストに溢れている。みなさんが沢山イラストに要素を込めても現代の人はずっと見るわけではないので、視聴者の視線を引く技術は現代においてもそのまま通じるとは限らないのだ。イラスト作成者はAからZまですべてを見る。しかし視聴者は時間がないので核心的な部分しか見ないのだ。今回は視聴者の視点に立って考えてみよう。

人々が絵を認知する順番について。どの部分を先にみてどのように情報を受け取るのだろうか。①対比が大きい部分を先に見る。それをポイントとして認識する。画面の写真でいうと白と黒の明度差だ。これは明度対比だけではない。次に②シルエットを認知しようとする。そのシルエットが何なのかについて瞬間的に考える。最後に③顔など知りたい情報の詳細について探し始める。画面の写真では表情が見えるが暗い。最後にじっくり見てこの人が笑っているのか怒っているのか等を判断する。これらのプロセスは0.001秒くらいの僅かな時間で行われ、私達がコントロールすることはできない。

①が機能しなかった場合どうなるか。第一印象を越えてなにかありそうと思ったとしても注意深い人以外は人のシルエットに気づかなかったとしよう。するとそれがどんなポーズなのか頭の中に入ってこない。するとその段階で人々は離脱し始める。すると③番目は機能しない。核心的なテーマがあってその周りに細かい配置をしているのにそれが水疱に帰してしまうのだ。まとめると、ある要素をただ絵に描いておいて流れのようなものを作ろうとすれば、意外と人の認知能力は単純化されているためにすべての情報は伝わらない。するとより刺激的な情報が(ストーリーテリングではフックという)人々の印象に残る。フックを作るのに最も大きい役割が対比なのだ。絵に核心的な対比を起こす必要がある。視覚的に情報をポイントして伝えるためにはコントラスト(対比)が大切だ。それが絵の第一印象を作るのに非常に大きな役割をする。

対比の種類はいくつかありここでは5つ紹介する。①状況。実際になにか起こるということだ。人が何をしているか、どこになにかが起こったなど説明できる状況ではコントラストの一つになる。人物二人が対峙している構図も対比だ。②空間と線。図形などを用いた構図理論がそれだ。③密度はある空間の中でぎっしり詰まっているものとそうでないもの、シルエットの話でもある。④色も重要だ。補色対比、明度対比、彩色対比。そして色の対比は光の対比でもある。⑤光の対比は明度対比のことだ。なぜ色と別にしたかというと補色対比、明度対比、彩色対比の中で最も強力なものだからだ。韓国ではこれを別と捉えスキルを磨くことが一般的だ。次の章から一つずつ丁寧に説明する。これらをうまく使って見る人にフックを作ることを考えていこう。

視聴者が絵を見た時に頭の中で何が起こっているかについて考えたことが無かった。また構図理論は過去から蓄積されたものであり、現代にも通じるものはあるが時代背景が違うため(Xやインスタではイラストで溢れているため)現代ではインパクトを与えることが大切と言われたときはなるほどと関心した。良いねやリツイートされまくっているイラストも確かに細部などの描き込みがラフの状態のままで、キャラクターの顔がとても綺麗に美しく描き込まれてバズっているものもある。そのようなイラストはインパクトを重視して作られているのだと勉強になった。

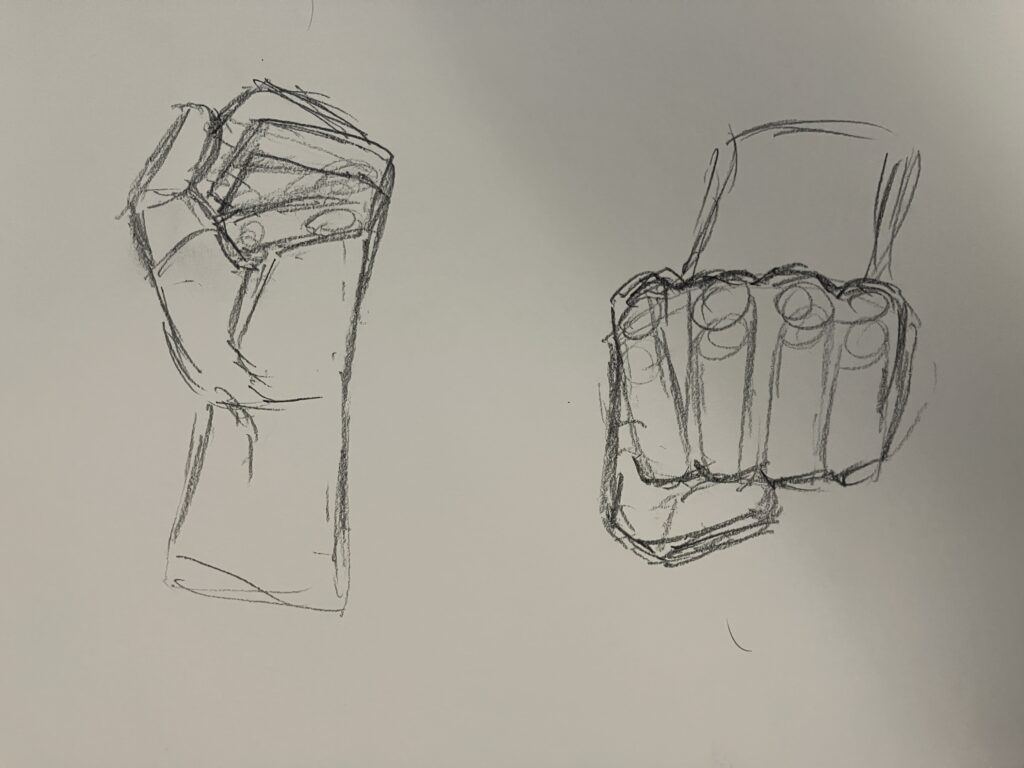

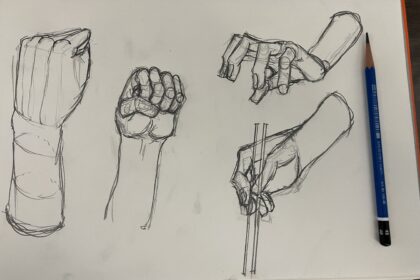

今回も手。やっぱりグーが描けないので集中的に練習しよう。

コメントを残す