まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter14_目の塗り方。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今日は瞳の彩色について。彩色方法といっても決まった方法があるわけではなく、ガイドをするだけだ。皆さんの好きな描き方を追求してほしい。

目を描く時には個性が滲み出す。なのでどのような種類があるのかを中心に伝える。左に瞳の写真、右に線画。まず大前提として線が綺麗でないといくら綺麗に塗っても意味がない。必ずデッサンの段階から明確にしていこう。最初に考えることは瞳孔の位置だ。瞳の中心は瞳孔、周りの部分は虹彩だ。虹彩は横から見ると若干凹んでおり、その上を透明なカバーのようなもので覆われている。つまり瞳孔は凹んでいる。この点を踏まえて目を観察すると、正確な瞳孔位置は写真もう少し左上になる。しかし私(まきあっと先生)は守っていない。なぜなら瞳孔を内側に(解剖学的により正確な位置に)描くことで視線が壊れることが多いからだ。(実演)前を見ているように描きたいが他の部分に視線がそれてしまう。結果として破綻するのだ。実写の場合は目の大きさは小さいので些細な問題だが、デフォルメが入るとそうはいかない。目が大きいので(瞳孔の位置が凹んでいるとして正確な位置を描いたとしても)絵柄に合わないのだ。

瞳孔を描いたらまぶたの影をいれよう。これを見ると白目と瞳孔の影のラインを繋げて描く人もいるし、白目と黒目で影の厚さを変える人もいる。好きにしてほしいが、デフォルメは目が大きいので影を厚く描くと違和感が出る。そのため薄く描く。しかしこれは好みの問題だ。理論的には間違っているがきれいなら良いのだ。なぜならデフォルメだからだ。

ハイライト。場所について皆さん悩んだことがあるだろう。どこに描いても理論的に成立する。影の内側に描かなければよいだけだ。ハイライトはその具体的な形もない。写真の解説。実際の瞳を見てみると、大体は鏡のように窓が映り込んでいる事が多い。半分に割れたハイライトは四角い窓なのだ。しかし光る物体が丸いライトだったら?このようにハイライトは増殖させることもできる。好きな形や数、位置を探そう。更にハイライトを見ると空の色が映り込んでいる。つまり色は白でなくても良い。皆さんが望む形を自由に探していってほしい。

虹彩について考えよう。瞳孔の周りの部分の線は虹彩のデフォルメだ。こちらに関しても正解はない。虹彩を描かないという選択肢もある。画像のように様々な色を混ぜることもできる。少し色を変えて描いてみよう。この時に使う色は隣接色で瞳の周辺の色を使うと虹彩の模様として溶け込ませることができる。最近は補色を使うスタイルもある。この場合は色が少しだけ入るようにしよう。1:1で色をいれるとお互いが主張し合って崩壊する。ブラシを使って描いても良い。

散乱光について。色が強くて半透明なもの、例えば宝石のような形のものでは光が中にはいって閉じ込められて彷徨っていることがある。その過程で物体の色に散乱されて一部が輝くことがある。目でも同じ原理が起こる。散乱光には規則がある。光が入ってきた反対側にできるのだ。そのため普通は下に描く。このようにキラキラした描写はオーバーレイや加算発光レイヤーを使う。グラデーションで描いても良い。何かの形があるように描くこともでき。瞳の色がきらびやかに出てくるように下に集中させよう。優雅な印象を与えたいなら複数の色というよりは同じ系統の色を使おう。

反射に気をつけよう。正反射ともいうが、瞳の上に白色を置いたりする場合だ。原理的にはハイライトの時に説明した窓の光と同じだ。空が反射している。普通は青色を使うが、違う色を使う人も結構いるので好きな色を使おう。原理的には空の光の反射だ。更にまつげが映り込んで空が隠れている。これを表現して瞳側にまつ毛を描く場合もある。結果として瞳の正反射の形は、まつげの形の分だけ削られる。

具体的な話をしていこう。目を描いてイマイチな場合が多いという相談を受けるが、その場合は上の方を真っ黒にして下の方を一色で仕上げているパターンが多い。目の密度を上げるためには、例えば宝石のようにキラキラした目を描きたいのなら、明るい部分と暗い部分を織り交ぜる必要がある。これが上手く表現できていない場合上が極端に暗くて下が極端に明るい。輝く目を書きたいときは明るい色には暗い色を配置して、暗い色には明るい色を配置する。真ん中だけ暗くする場合もある。他の人がどのようなやり方で瞳の色を調節しているのか観察するのも良いだろう。

まつげの描き方。まつげの外側のアイラインから描く方法もあるが、後半追加することもできる。アイラインは実際に存在するものではない。厳密には化粧法だ。まつ毛を表現したいならアイラインの下の部分を押し上げるように描くと良い。ここでも暗い色の間に明るい色をいれる。これは実際に可能、というよりは対比を強調した視覚的なテクニックだ。目尻の後半にかけて色を変えて密度を高めていく。暗い色の中に明るい色があったりして、きらびやかな印象を与えることができる。アイラインがくっきりしすぎるよりも適度に肌に溶け込んだほうが良い場合もある。肌の方から少し暗めなシャドウを載せていく。線の輪郭線が柔らかくなる。あまり強く描かないのがポイントだ。目尻と目頭に少し明るめの茶色を載せて少しだけ目と肌をなじませる方法もある。赤い茶色を使うのがポイントだ。

瞳の輪郭線。白目の方から内側にぼかしてつなげるように描いても良い。注意点は大きめのエアブラシを使うとやり過ぎに見えるので線が浮かない感じで軽くぼかそう。アイラインをぼかす場合は対比的に内側(瞳)は鮮明でなければならない。アイラインの色を薄くしたい場合は、アイラインに影をのせよう。

瞳孔が解剖学的に正しくない位置と分かりつつも、あえてデフォルメで崩すテクニックと考えは一番の収穫だ。また反射についての理屈の話は初めて聞いたので、見様見真似でやっていた私にとっては学ぶべき事が多かった。個人的にはあまりキラキラした目を描くというよりは、アニメ塗りのシンプルな感じが好きなので、またキラキラした目を描いて見たくなったらここに戻って来るようにしよう。

さて、これでsection1「顔編」が終わった。残りはsection2~11までだが、ここで受講する順番を変更したい。具体的にはsection2と3を飛ばし、section4(39章~)に進む。なぜかと言うと、section2と3は人体のポーズの話なので先に受けたキムラッキ先生の講座と内容が半分くらい被っているからだ。section4から色の話に移るのでそちらの方を先に受講して、最後にポーズの話に戻って来ることにする。まきあっと先生も「好きな順番で受けて下さい」と言っているので、ご厚意に甘えることにする。

また、1章から14章までまきあっと先生を受けた感想だが、とにかく理屈を上手に説明するのがうまい方だという印象を受けた。言語化がうまい、と言い換えてもいいかもしれない。日本人にありがちな、このようにして、こういう風に、という言葉を「◯◯なので〇〇になりますよね」と説明している。しかし良くも悪くも理屈責めなので、初学者には向いていない印象も同時に受けた。これはあくまでも私の考えだが、初心者は理屈なんていいからとにかく楽しんで描いていかないと気持ちの面で長続きしない。そのような意味で受講レベル:中級と記載されているのは適切と言えるだろう。

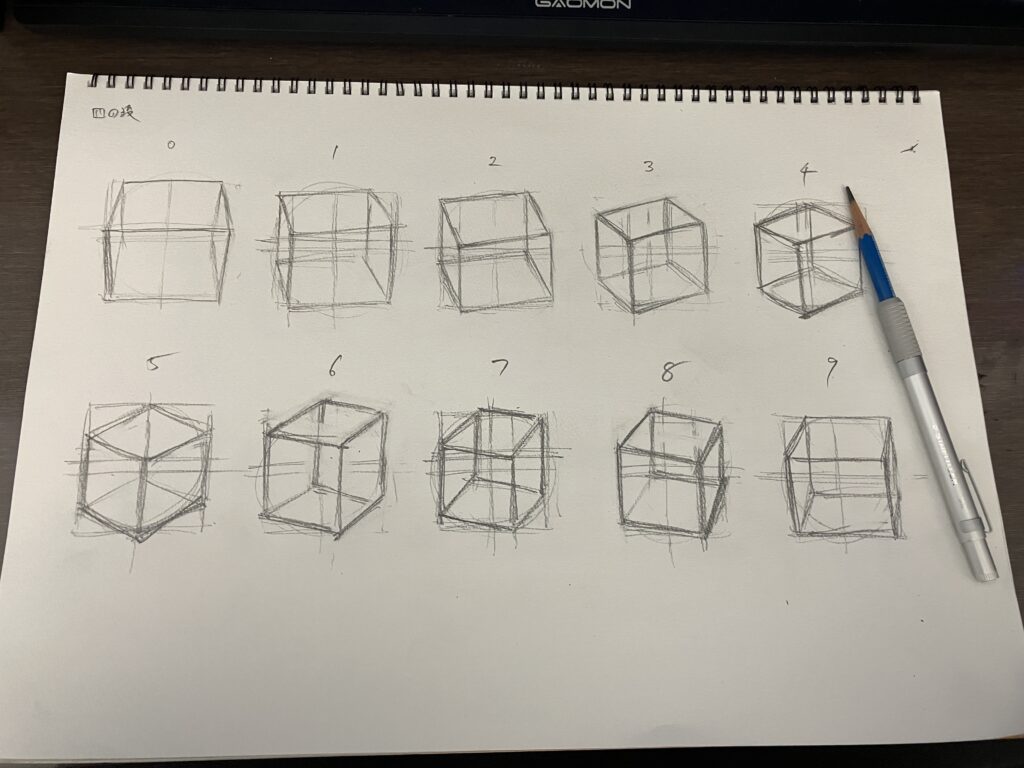

今回は4の段。

たろうはかせさん、こんばんは。

私も今まきあっと先生の講座をやっているのもあり、いつも楽しみに記事を見ています。

確かに、まきあっと先生は理屈ではっきりさせていくスタイルですね。それだけに、あやふやな箇所を説明されるとスカッとします。

立方体の話は私もぐさっときたので、とても共感しました。私もやらなければと思いつつ…なので、実際に練習されているたろうはかせさんを見習います。

次は色彩の話から始めるのですね。私は今パート1を終えパート2を見ていますが、解剖学的に重要な点と一緒に、絵として見栄えのする描写ポイントを教えるスタイルでした。最後のメンタルについての章も時々見ていますが、フォロー有りでもはっきりと言うので連続視聴はお勧めしないです。

個人的に着彩や色彩学は苦手なのですが、たろうはかせさんも取り組んでいると思うと、講義を進める励みになります。これからも応援しています。