まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter71_密度の整え方。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

密度を改善して完成度を上げていこう。先に言っておくが、この方法は結局のところ基本技の応用なのだ。みなさんの実力が伸びていないと思うようにならないだろう。したがって最終的な目標をもつようなイメージで、このように修正していけばよいのだという指針として今日の講座をみてほしい。前回、解像度の話をした。この解像度は描いたあとから整えることもできるが、絵を描く段階でラフから調整できると更に良い。例えばラフを描いているときにキャラクターの顔から描いているとしてよう、顔は重要なので描き込まないといけないが脚の部分になると体力もなく、典型的な竜頭蛇尾の形になってしまっていないだろうか。悪い例を上げると、顔と骨格を描いたとき、まだ体が決まっていないのに顎や目の細部を描き始めたりする場合がある。このように作業すると顔にすべての密度が集中してしまう。そして全体像が見えない、という問題が発生する。第一印象は顔で決まるが、全体的なシルエットをみて視聴者はクオリティを判断する。ポーズがぎこちなくなったり、ロボットみたいだと思われてしまう。

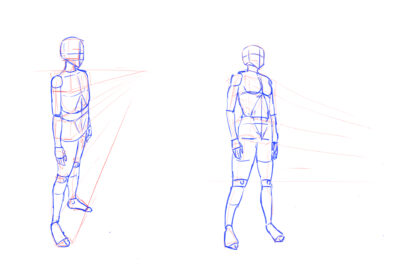

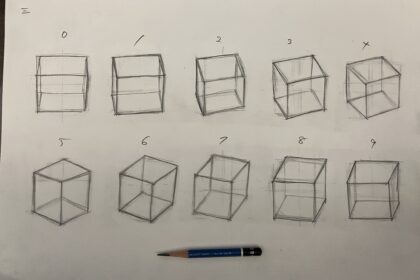

どうすればよいか。順序的に大きな絵を描いてから、小さな絵を描くべきだ。解像度は距離感とも言い換えることができる。大きな解像度は遠くを見るイメージだ。いい感じに全体的にまとまった解像度を取ってから、細部の描写に移行しよう。私(まきあっと先生)はいつも全体から描くようにしている。自分がどれだけデッサン力があるのか、基礎的な知識を確認しながら描いていこう。デッサン力があるということは自分の頭の中のイメージを100%出せるということでもある。キャラクターの印象をどれだけ出せるのか、頭の位置、腕の位置、規模感を表現できるか。そのような正確な情報が出てこないならばクロッキーをして練習するしかない。自分が像が浮かんでいると思い込んでいる人がとても多い。それらの幻想を捨て去ると楽になる。とにかくこのように、全体的な輪郭を描いたら全体的な流れを修正する。大まかに大きな絵を描いてからもその形を正確に仕上げられない場合が多い。コツはラフの段階で厚さと大きさを描写することだ。接近したときも大まかなシルエットを見つつ完成した形を類推できるようになる。大きい面で捉えて細かい面に区切っていく。素体が大まかに描けたら、服を着せていくがこの際シワのようなものは描かないで輪郭を捉えていこう。服というのは意外に体の真ん中を通っていない。腕の片方に寄っていたり、力(重力や遠心力など)の影響を受けるからだ。細部の描写はまだ移行せず、全体のシルエットを修正しよう。

細部描写の時には自分が強調して密度を高めたい箇所がどこにあるのか意識しておこう。前髪の部分を細く分けたり、猫耳の毛の部分だったりetc…。下書きで使えそうなところはつかいつつ、修正したり細かく追加したりする箇所だけ別の色で描き足していく。こうすると時間も節約できるしラフの上手く描いたところをそのまま使える。最初の頃は拡大せずに全体のイメージを大切にしながら描いた。今回は絵が進行しているので細部を描き足していく段階だ、クローズアップしながら描くことを意識しよう。クローズアップして描くためにはそのための経験や資料が必要だ。リボンの細かい描写ができるだろうか?反対に遠目に見えるところは描くときも遠目で描いたほうが良い。ハイアングルの座っている女性キャラクターのイラストだが、足の部分は視線がいかないだろう。下に行くにつれて解像度は下がっていくべきだ。すると距離感の表現にもなる。それらを考えながら描写していくのだ。手の先や尻尾も同様だ。適当に描くのと、まとめて描くのはぜんぜん違う。密度的なもの、完成した形をイメージしながら描くことが大切だ。今回の講座でいちばん大切なのは大きな塊→小さな塊で描くことだ。十分に練習しよう。

非常に参考になった章。「密度の整え方」というタイトルだが、今回はまきあっと先生のラフ→線画までのメイキング解説だった。大きな塊を捉えてから小さな塊に移行することはこれまで受講してきた講座の先生方も言っていた。プロ絵師の方々が口を揃えて大事ということは本当に大事なのだろう。今まで以上に全体像の把握を心がけていきたい。

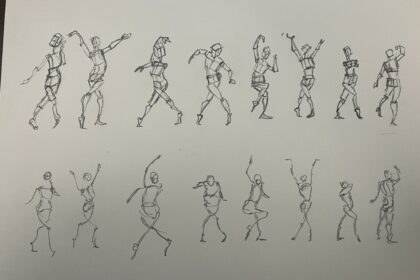

今日はクロッキー、あまり時間がなかったので3分くらい。

コメントを残す