キムラッキ先生「人体図形化ドローイング入門」(全27講 44時間 41分)を購入したので消化していく。今回はchapter23 簡単な動勢。後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

また受講にあたってはchapter1からchapter5までは後回しにする。というのも最初は透視遠近法の話だからだ。chapter6から人体のドローイングになるので、私のモチベーション的にまずそこから進めて、chapter1から5を最後に回す。

私はノートを取らないと寝てしまう性格なので、できる限りノートを取っている….が、coloso規約によりノートには一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよと規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。(人体ドローイングの作品はそのままアップすることが多いだろう。)

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

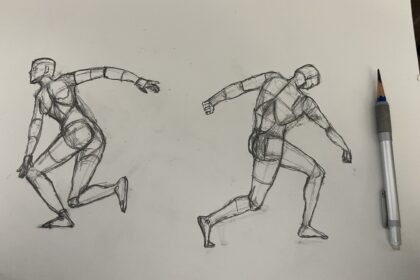

今回からは全身を描いていく。いろいろなポーズを見て図形化していく練習。例えば走るポーズを描くとした場合、腕の動きや膝の曲がる角度など知識を持っている必要がある。骨組みの仕組みも把握して関節の動きやシルエットの流れを図形化に転用して描く訓練が必要だ。今回はその練習法を見せていこう。

まず今までの簡単な復習。側面から見た時1番ボックスは鎖骨が始まる胸骨関節面、そして第一脊椎の棘突起を基準として始まる。そこからみぞおち部分まで。ここでのポイントは3つ①胸骨関節面②第一脊椎③みぞおち これらが第一ボックスの外枠にあたる。第二ボックスは体の動きに合わせて変形する、なので脊椎の長さを基準とする。第3ボックスは上前腸骨棘と恥骨結合、後ろにある仙骨の部分をつないで90度の角度を形成するそうすると自ずとボックスが浮かび上がる。正面から見ると第1ボックスは肩とみぞおち、それぞれが基準になる、下にある第3ボックスは大腿骨大転子と恥骨結合が基準になる。

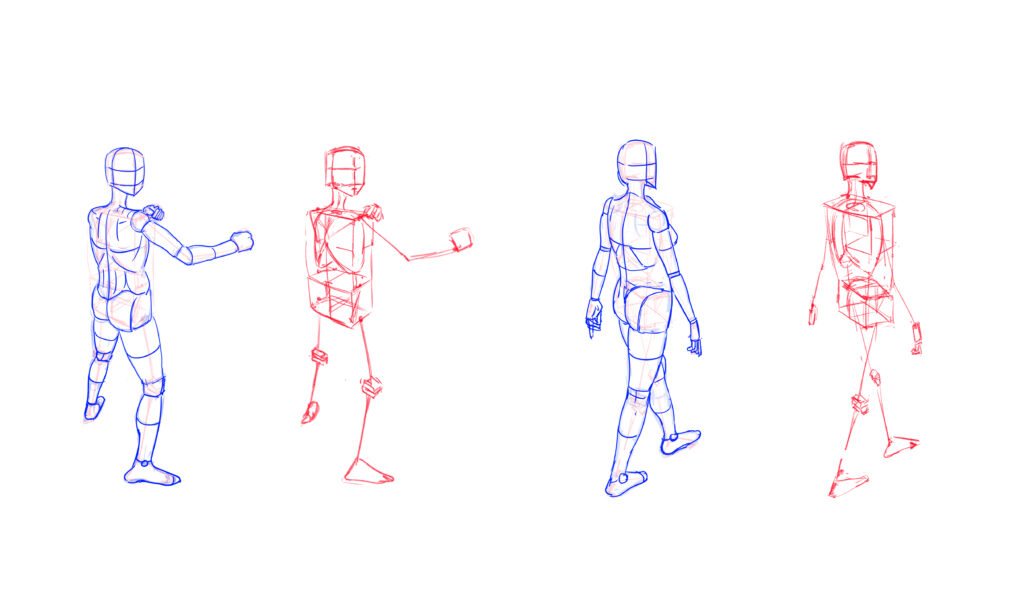

人体を図形化してみよう。左にラッキ先生があらかじめ描いた人体の全身があり右が図形化したもの。図形化をする時は一般的な体型を描こう。なぜなら最初から筋肉質のキャラクターや痩せ型のキャラクターを描いてしまっては、それが基準となってしまうからだ。応用が効かなくなるので注意しよう。正面からみた人体のポーズ。こちらは平面的に見えるが、上腕は奥に行き下腕は手前に出ている。また足であるが、立っている場合は自然と前の方に倒れる(横から見てみよう)。そして足は前の方に足の方向と膝の方向は基本的には同じだ。45度横から見てみよう。斜めのときにはパースがかかる。人体を描くときはアイレベルを設定してから傾きを考えよう。

ここからドローイング。格闘のファイティングポーズ。こういう骨組みを描く時はポーズの特徴を捉えておくことが大事だ。胸骨関節面は見えていないが透視して見ていこう。第3ボックスは上前腸骨棘が頂点になってはいけない。仙骨の後ろの部分などの各ポイントを点でとって線で結ぶ。背中の部分が交差する地点を基準に胸郭を左右対称に分けて描いていく。腰の部分は大腿骨大転子に印をつけておいて半月関節の部分。人体を描く時最も重用なつの要素①人体の比率、②重心、③自然な動勢、これら3つをどれくらい自分の絵に適用できているか客観的に確認にしよう。客観的になるには自分の絵を疑い、そして視野を広げることだ。最初は補助線を引きながら傾きを確認しよう。肩の位置と比べて拳が高い/低いなどを観察しよう。見えない腕の部分も透視して考える。見えないからと言って存在しないわけではない。流れに沿って稜線の部分。尻、坐骨。

骨組みがかけたら肉をつけていこう。手の力を適度に抜こう。肩の丸い関節。男性は三角筋が大きい。骨組みを中心にどれくらいのボリュームを被せていくのか、それぞれの関節の位置を考えながら習得しよう。図形化だけを覚えたからと言ってすぐに書けるようになるわけではない。太ももはどれくらいの太さなのか、などは覚える必要がある。続いて清書だが、重ね描きはしないようにしよう。見栄えとして良くないしあまり良い画風とも言えない。ただ自己満足の部分で描いているというのでは構わないが、それを一種の生業とするならば気をつけよう。拳を握ると手の甲は丸まる。親指の水かきの部分。僧帽筋を描くときは首と肩の位置を先に決めてそれをつなぐように描く。肩甲骨の流れを整える。上前腸骨棘と尻の方。一番基本となるのは集中力だ。(1/2)

女性キャラクターが奥に向かって歩いているポーズ。第一ボックスから描いていく。見えない部分は透視しながら描こう。第3ボックス。仙骨の流れを整える。上前腸骨棘と恥骨結合がつながる。腕が前に出ているので肩も前に出ている。肘は肋骨の終わる地点まで。上腕の長さを1とすると前腕は0.8。感覚的にアプローチするだけではなく数字としてアプローチしよう。女性は腕(肘)がやわらかい。しなやかにその特徴を表現しよう。全体的に見る時、手首のポイントを繋いだ時、それからかかとと手首を繋いだ時、それぞれのパーツの位置関係があっているかどうかチェックする。

肉をつけていこう。女性の僧帽筋は小さくて、後ろから見ても前の鎖骨が見える。こういうところでの立体感や難易度が問われる。太もも、膝の骨。ここで区切ってふくらはぎ。ここから清書だが、線が綺麗だと言われるためには自身を持って線を描けなければならない。線がどこに向かっているか自分で把握できていないと見ている人に不安定な印象を与える。小さな流れに集中しつつ大きな流れを把握することが求められる。(2/2)

次の章はもっと難しいポーズを描いていく。

ドローイング終了:いままでの総復習。第1ボックスと第3ボックスの位置を合わせるのが難しかった。ドローイングの練習を積む必要がある。ラッキ先生も練習しかないと言っていた。

はかせたろうさん、こんばんは。一年ぶり位にコメントします。

諸々あって絵から離れていたのですが、またcolosoの講座のことなど気になってここへ来ました。

すると、はかせさんはもう4つ目もの講座に挑戦しているとのこと。凄いですね!特にホ・ソンム先生の講座についての記事など気になっていたのでとてもためになりました。私も、あれは初心者向けでは無いと思います!

いまはキム・ラッキ先生のひたすら描いて覚えることで有名な講座に挑戦しているのですね。語彙がなくて申し訳ないですが、素直にすごい!と思います。

こうした講座についての記事は、本当に貴重ですしありがたいです。感謝しています。

無理をせず気が向いた時に更新を〜とかは飽き性の私は言えませんが、とてもためになっていると言いたいです。