キムラッキ先生「人体図形化ドローイング入門」(全27講 44時間 41分)を購入したので消化していく。今回はchapter22 足の図形化。後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

また受講にあたってはchapter1からchapter5までは後回しにする。というのも最初は透視遠近法の話だからだ。chapter6から人体のドローイングになるので、私のモチベーション的にまずそこから進めて、chapter1から5を最後に回す。

私はノートを取らないと寝てしまう性格なので、できる限りノートを取っている….が、coloso規約によりノートには一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよと規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。(人体ドローイングの作品はそのままアップすることが多いだろう。)

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

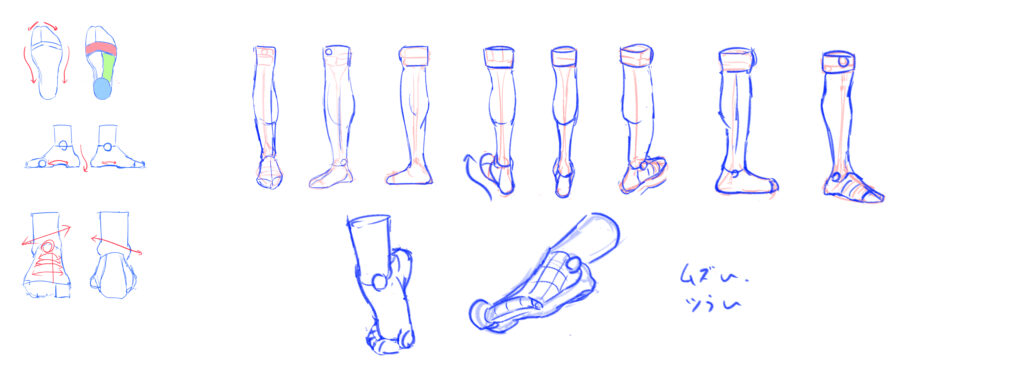

今回は足について見ていく。俯瞰視点から見た時、親指と人差し指のある方向で流れが変わる。最初から指を一つ一つ想定して描くと難しいので靴下を履いているようにイメージとして捉えよう。一番出っ張っている部分は親指側の下。そこから滑らかな曲線に入っていく。内側と外側は非対称なので注意。よく間違えるポイントだ。外側はもう少し下の部分からカーブする。足の裏が見えるアングルを描くときは色で分けたポイントを参考にしよう

側面から親指の可動域について。親指に足の甲を上げる関節がついている。指を上げると動くが、この関節は足の甲の骨ということを知っておいてほしい。足の重心がかかる部分はかかと、親指の付け根、小指の付け根の三箇所。平地ではこの三箇所で重心を取っている。一番地面につかない部分は内側のくぼみ。つまり内側から見たときはアーチが大きいが、外側から見たときはそこまでアーチはない。図形化する際には注意しよう。

正面から見た時、足の付根の部分が一番高い部分だ。そして小指側に向かって軸が傾斜している。後ろから見てみると内側(親指側)のほうが出っ張っている。

地面に足をついた時肉が少し横に広がる。しかし内側の方はアーチができている。つまり肉が押しつぶされる箇所とそうでない箇所ができるということだ。そして足の甲だが、内側は傾斜が急で外側は緩やかになる。

足首の動き方について。捻挫したときは内側に回るのが原因だが、それは左右の骨のつき方が異なり傾斜ができるためだ。外側にあるくるぶしの骨がぶつかって足首が外側に曲がるのを止めている。

ここからドローイング。右足を正面から。大腿骨、があって膝の骨、ふくらはぎのところが少し曲がる。直線ではない。稜線の部分、すると親指と残りの4本の指が決まる。ここを堺に足首の上の方にいくにつれて傾斜が大きくなる。くるぶしの外側は内側よりも下に来る。指は図形化の際には細分化しない。(足袋を履いているようなイメージ)親指とその他の指で分けよう。親指と人差し指の間が境なのでそこを間違えるとおかしなことになる。(1/10)

時計回りに45度回り込んでの角度。くるぶしの凹むところをしっかり描写しよう。一番高い稜線の部分(親指と人差し指の境目)、靴下の指の境界線。指の先は尖らないように気をつけよう。側面から見たふくらはぎの流れは正面とは異なる。(2/10)

90度。これは内側から見た90度だ。側面からだと脛骨は直線に近くなる。出っ張っている部分はくるぶしだ。流れをかいてみよう。足の甲は丸みがあるように、少し出っ張って降りていく感じ。指先は尖らないように気をつけよう。くぼんでいる内側の箇所。触ると骨がわかる内側のライン。(3/10)

135度から。足の内側の流れ。くるぶしの骨が出っ張っている。稜線、かかと。ふくらはぎの後ろの筋肉の部分が膨らむように。この角度から膝の骨は見えない。(4/10)

180度。真後ろから見ると足首は見えなくなる。くるぶしは内側のほうが上にある。雫ができるように、外側は流れるように。(5/10)

225度。稜線の部分と指を分けよう。側面の部分にも若干の曲線がある。外側と内側の出っ張りの部分がポイントだ。(6/10)

270度。稜線の部分と親指の部分。足のアーチは曲線なので注意しよう。(7/10)

315度。この角度から見ると骨は曲がっている。足の甲の高さと稜線を認識して左右の領域が正しいのか確認しながら描こう。指先は尖らないように丸く。形を整えていこう。骨自体も結構曲がっている角度で、シルエットから見ても一番が待って見える角度だ。(8/10)

最後の方は若干ハイアングルになっているがぐるっと一周した。

つま先立ち。こういうときは足の裏からかこう。足の裏を描くことは足の甲の高さを描くということだ。親指が手前に見えるアングルだが、円柱の間に関節がある。それから4本の指がある。かかとの領域を分ける。足の裏側に大きな曲線ができる。(9/10)

足の裏が見えるポーズ。これは上級ポーズだ。稜線の部分。4本の指の下の面を境界を分けながら考えよう。足のアーチの部分。(10/10)

ドローイング終了:難しい章だった。①関節が多くて複雑②描く機会(経験値)が少ないから、というのが理由だ。かわいいスニーカーを履かせたキャラクターイラスト等も描きたいのだが、どうしてもローアングルや全身のアングルをいままで敬遠してきたので、そもそも描く機会がなかった。なのでこれからは手や足を積極的に描いていきたい。ひとまず頭からつま先まで終えたので、次からは全身を描いていく。

コメントを残す