まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter99_本当に努力するには?

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

本当に努力するには?実はほとんどの人が自分が何をすべきかは知っているはずだ。大体でいい、ある程度のヒントはみんな持っている。しかしそのために実際に努力する場面はそんなに多くない。みなさんが努力する過程でどのようなことを考え、どのような価値観に進むべきかについて話したい。実はユーチューブでも同じような質問をよく受ける。なぜ私達は自然に努力できないのか?自然に努力できる人のことを才能がある人だと考える人がいる。実際、人によって動きが早い・遅いがあるのは事実だ。しかし自分のスタイルを踏まえて方向性を定めればどんな人でも努力ができる。それよりも、置かれた状況による影響のほうが大きい。

状況、つまり危機は本当の危機と偽りの危機の2つに分けられる。本当の危機について。例えば学生ならレポートを今日中に提出しなかったら単位がもらえないとするならばクオリティを諦めて提出することを優先する。一方で偽りの危機、というのはやらなければならない感じはするが、しかし何かをしたからと言って解決できるだろうか?という漠然とした感覚がある状態のことだ。金銭的な余裕が無いとしても、飯を食うだけはなんとかできているとしよう。寝る場所があり、ご飯を食べることができればこれが危機であることは知りながら具体的な行動が見えてこない。そして怠け者、怠け癖もこれに属する。

心理学的な観点から分析すると、本当の危機は「恐怖」で偽りの危機は「不安」だ。恐怖は逃げるしか無い。不安は幽霊のようなもので実態が曖昧だ。最初の話に戻ると、なぜある人は努力して私は努力できないのか。極端な例かもしれないが、それがその人にとっての恐怖になっているとしたら熱心に取り組みたくなくてもやらざるを得ない。しかしそれは望ましいことなのだろうか?そのような人たちは実際に恐怖に浸っているので急かされていたのだ。しかし危機をたくさん経験した人の中には、ひたすら自分の自由意志だけで努力をしてきたかのようにメッセージを発している人がいる。そして恐怖に浸されていない人の中にはそれを真に受けて自分は才能が無い、と落胆してしまうことがある。自分を極端に追い込めば解決するという人のメッセージは不安を増大させるだけだ。悲しいのはそこで追い込んだとしても偽りの危機は本当の危機にはならないことだ。自分を枯らして殺してしまい、これ以上努力しにくい環境になる。それによって偽の努力をしてしまいがちだ。例えば勉強しようとしたら、とりあえず机に向かうだけで時間を潰せば、今日は◯◯時間机に向かった(勉強した)と言える。自分がした行動が実質的に目標を達成することに影響を与えたのか繰り返し自分に問いかけなければならない。大事なのは恐怖を羨ましがる必要は無いことだ。恐怖がないことは幸せなことなのだ。恐怖に浸されている人は危機を克服する過程で成長できるだろう。しかし自分からその状況に身を置く必要はない。そして恐怖によって動いてきた人たちは恐怖がなくなった途端怠けたりもする。私達は恐怖によってではなく、不安によって行動できる。より良い状態で努力することができるのだ。私(まきあっと先生)が提案したいのは、努力できる人になるためには努力の過程を楽しむことだ。他人にやらされたりせずに努力したいから努力する、自分が人生を統制しているという感覚が感じられる。

どうすれば努力できる人になれるだろうか。①本当の危機。先程も話したが本当の危機を経験してきた人は逆境に立たされている。それは成長できる機会なので受け入れるのも一つの考え方だ。②具体的な範囲で目標を決める。その目標が自分の心に感情を起こせるだろうか?宝くじに当たる、という目標では具体的な行動は起こらない。確信が持てる1歩先の目標を持つ。すると再びその先にある目標が見える。コミッションページ(スケブ)で1枚絵が売れたなら、月に何枚か注文が入るようにする等。そこから更に先に行って具体的に〇〇円稼ぐ…等。遠くの目標を見続けると霧の先を見定めるようで具体的な目標を見失うだろう。③自分に合わせて難易度を調整する。例えば1日1枚描いてSNSに投稿するチャレンジ(100日チャレンジ)は元々の実力が無いと達成できない。その日たまたまやる気があるからといってそれがずっと続くことはない。非効率的でもいいし、他人よりも長くかかっても良い。そのような極端なチャンジを達成できる人は非効率なチャレンジを何度も繰り返してきた人たちだ。長くかかっても挑戦し続けることが大切なのだ。それが結果的に効率を生むのだ。皆さんのそれぞれのペースに合わせていこう。④量より質を優先する。◯◯時間絵を描く、〇〇枚絵を描く、ではなく1枚集中して練習したという風に。これは心理学的にも証明されている。最初の4時間だけ集中してあとはダラダラ…ではなく30分や1時間集中して、繰り返してやったほうが効率は良い。何も考えずに描いた1000枚よりも集中して描いた100枚のほうが価値がある。⑤しっかり休む。これはプロもみなさんも同じだ。創造すること自体とても脳に負担がかかる。絵を描きたい気持ちはあるのに集中できていないとしたら、ゲームや読書、映画など頭を使っていないだろうか。ゲームは確かに遊びかもしれないが脳を使う。連続して脳を使おうとしたら描けないのは当たり前だ。結果的に作家たちは脳を使う時間を活動時間として捉え脳を使わない時間を休息時間と捉える。例えば運動は体を動かすが脳をあまり使わない。家事も同様。音楽を聞くのも良い、友人と会うのもいい。寝るのも瞑想もオススメだ。本当に休息する時間を作ってみよう。

メンタル編で一番参考になった章。Xを眺めていても精神論を強調して危機に身を置くべきだ、という人が多い。もちろんそれが悪いとは言わないし、イラストにしても勉強にしてもケツを叩いてくれる人は必要だ。しかし恐怖と不安を混同してしまうと本末転倒になりがちだ。恐怖に身を置いてばかりいるとストレスがかなり溜まる。身体にも良くないし病気になってしまっては元も子もない。私は④質を重視するアプローチで練習していきたい。あまり時間は取れないが、苦手な分野を少しづつ練習してデッサン力を磨いていきたい。100日チャレンジも挑戦してみたいが自分には実力が見合っていないのでやめておこう…。たぶん10日くらいで力尽きる。それよりも丹精込めて10枚イラストを描いたほうが私のやり方にあっているだろう。

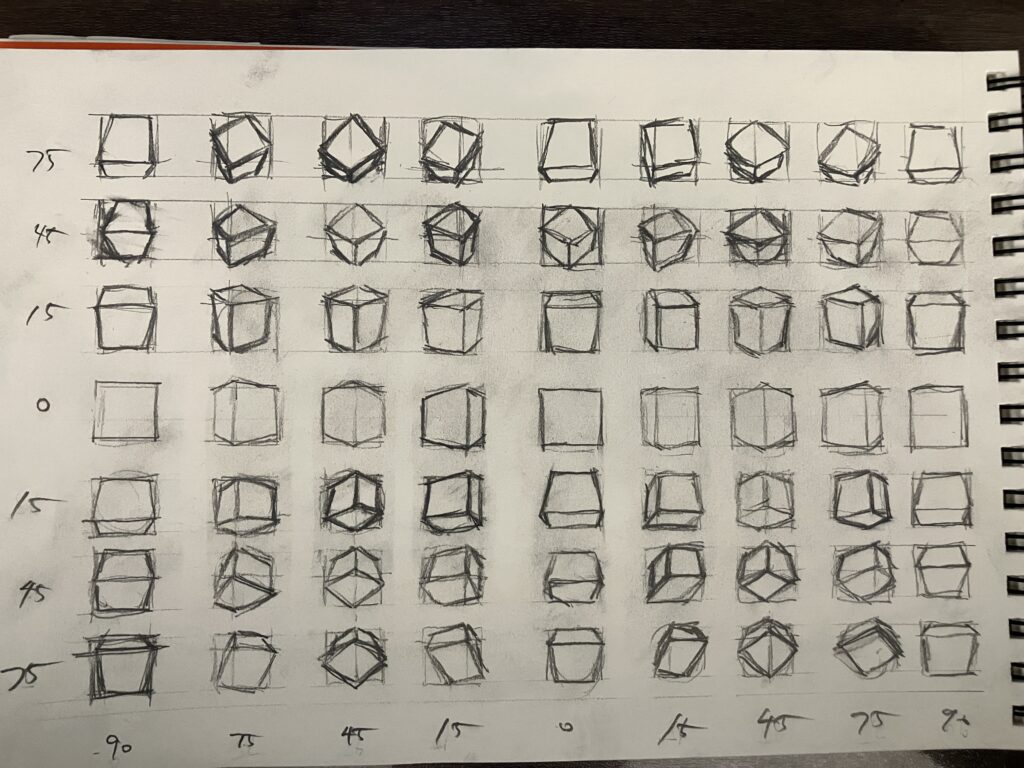

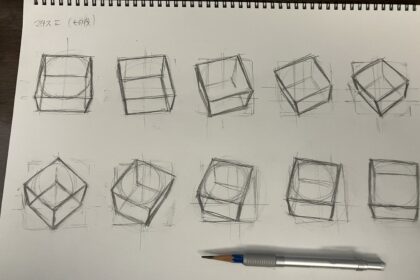

最後は立方体の練習。スケッチブックが小さいのでざっくり。あまり時間がなかった。もう少し丁寧に描けばよかったのだが…。

コメントを残す