まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter90_密度。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1⇢section4⇢section5→section6を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は密度で第一印象を作る。これは結果的に密度で構図を作るという意味だ。密度について話すためには密度について知る必要がある。辞書的な定義は「同じ面積の中でどれだけ詰まっているのか」ということだ。そして美術的な密度は重みが変わってくということでもある。中になにか入っていたりすると重く感じ、空間があると軽く感じる。また密度は似ている箇所同士で固まって見える。例えば空は空いていると感じるがそれは密度のせいだ。つまり密度の特徴はまとまることなのだ。

写真が1枚ある。窓がたくさんあるが1つ1つは詳細に見ていない。みなさんは窓が密集しているこの空間を密度が高い一つのグループとして受け入れたはずだ。面を生成するとその面によって線も発生する。この密度の感覚によって面が感じ取れるのだ。さて、結果的に構図を作る線と面が発生した。すると構図とは別に密度の形成する面が影響を帯び始めることが分かる。

密度コントラストについて話す。密度コントラストとはなにか?密度の違う部分を対比させることだ。先程の話で、密度と密度が違う物体で境界線が生じることが分かった。するとそこを分ける境界線が発生する。これを逆手に取り、密度が急激に変化する境界線をコントラストとして強調させることができるのだ。画面の画像は人のシルエットが浮かんでいるが線の密度が違うだけだ。これは密度コントラストが起こさせる効果といえる。人の目は密度と密度のコントラストを認識して実際に存在しない線を発生させる。例えばキャラクターを強調するためには飾りつけをする。服にパターンを入れたりする過程でキャラクターの密度を上げるとキャラクターが目立つ形となる。

密度が高い方に常に目が行くか、と言ったら違う。画像2枚目は密度が低いのに中央の人のシルエットを見るだろう。低密度としてもポイントとして機能する。結論を言うと密度の違いというよりは、違いが生じて境界線をつくるだけで何に先に目が行くのかは面積が大切なのだ。背景とキャラクター両方に密度を持たせたい場合、両者の境界線が曖昧になりがちだ。空気遠近やオーロラのようなものでキャラクターの輪郭を取ることで両方目立たせることができる。キャラクターの密度を高めるのを難しい場合は背景の密度を高めたほうが楽だ。周りにあるオブジェクトや周辺背景とのコントラストを際立たせよう。ちなみに背景イラストレーターがよく使う技法がこれだ。結局はどれが一番良いのか自分にあったやり方を探していく必要がある。

密度コントラストを応用するうえで何に気をつけたら良いか。ブラシやパターンを使うと簡単に密度を高めることができる(クリスタのアセット)。しかし無条件にまとめてしまうと1つ1つのシルエットが重なり高密度になる。これが全体的な画面の注意を奪ってしまう可能性が高い。自分が望まなかった構図を作ることになりキャラクターが埋もれてしまうことにもなりかねない。対策としては低密度を作る。画面右は密度が低くなったにも関わらず情報価値が高くなる。シルエットを確認しよう。塊を見るのではなく1つ1つに視線が分散されるのが分かるだろうか。中間に低密度を配置するだけでも美しい形を見せることができる。

実際の絵を見ながらもう一度説明しよう。キャラクターの位置が似たような密度を作っている。空いた空間と雲一つの空間、大きな塊に分かれている。密度別に構図の役割をしているのだ。密度コントラストが強すぎるのは良くない。あまりにも画面が分断されるからだ。単純な印象も与えてしまう。雲も花と同じでまとめてあげたほうが密度が高くなる。髪の毛も地面と水中に広がっているが高密度になりがちだ。中間の密度を意識しよう。髪の密度が変化する様を見せると視線が変化せず境界線とのつながりも自然になる。雲と海も単調な塊だったが波を立てる等して流れを作った。手前の砂浜の低密度から中密度、キャラクターの高密度、背景の中密度低密度に移行する。高密度と低密度を隣り合わせで配置する際は中間の段階を設定しよう。

構図②密度編。chapter456色影光と同じく、構図もまた勉強してこなかったのでとても難しい。と同時に学ぶべきことが多い回でもあった。今まで密度なんて意識したことは当然として無かったが、プロの人達と同じレベルに達するにはそのようなことも考えなければならない。クリスタのアセットで配布されているブラシを使って花束や雲の塊を作って配置したことはあるが、まきあっと先生に指摘された通り密度を意識せずに適当に描いていたので、過去の作品を見返すとあぁ…となる。

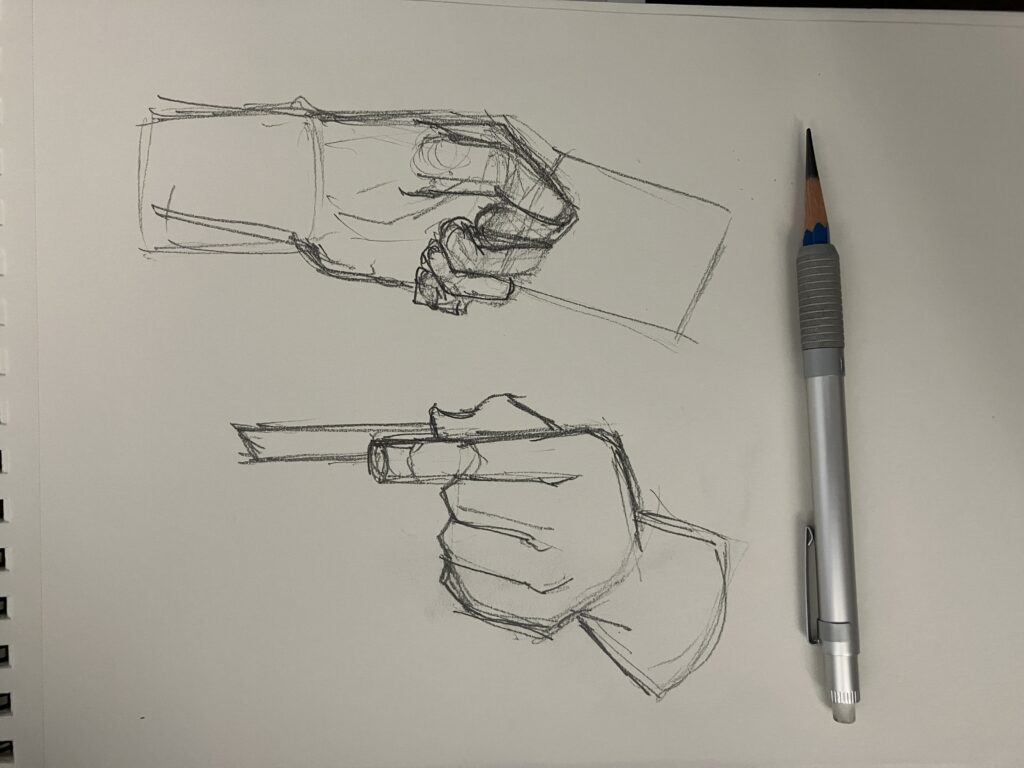

今回も手。このあたりで分かってきたのは「手のひら側からの握るポーズが苦手」ということだ。多分原因は指で、手の甲からみると指と手の甲が一体となってシルエットを形成しているが、手のひらから見ると指が独立してシルエットが見えるためだ。つまり指がうまく描けない。次からは加賀美先生の本あたりで練習するかも。

コメントを残す