まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter37_腕と脚の間違い。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

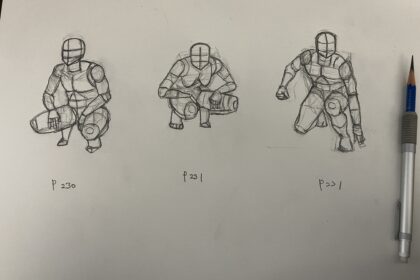

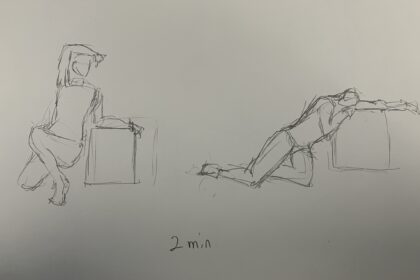

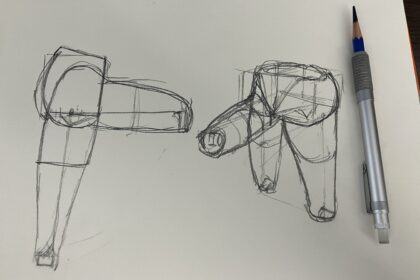

腕と脚を描く時に絵がおかしく見える場合どうすればよいか。まず腕と脚が短く見える場合は比率を勉強するべきだ。ここでいう比率とは、気をつけの姿勢でへその位置に腕の関節があることだ。さて人体比率はしっかりしているのに腕が短く/長く見えている場合はどうすればよいか。まず肩の位置だ。元の写真から腕の長さのみをコピーしようとすると肩の位置が変わり腕の長さが変わる。(前章でも述べたが)肩の位置を正しく描くようにしよう。それでも違和感がある場合は円筒が上手く描けていない事が原因だ。画面に2つの円筒がある。右のほうが短くなる。傾けたので短く見えているだけだ。つまり枠線をどの様に描くかによって結果的に長さが異なる。どこが前に突き出てどこが後ろに突き出るのかを考えよう。また肘の他にも手のひらの角度を考えよう。手のひらと手首の角度の自然な流れを意識。手首を上下に折ることは可能だが、左右に曲げること(特に内側)は難しい。私達は無意識になるべく手首をおらないようなポーズを自然と取りがちだ。手首を折るポーズは人為的なので違和感が出る。また手の甲ができると手が生える方向は同じだ。手の甲の位置を決めたら肩の関節、両者をつなぐ感じで腕を描こう。

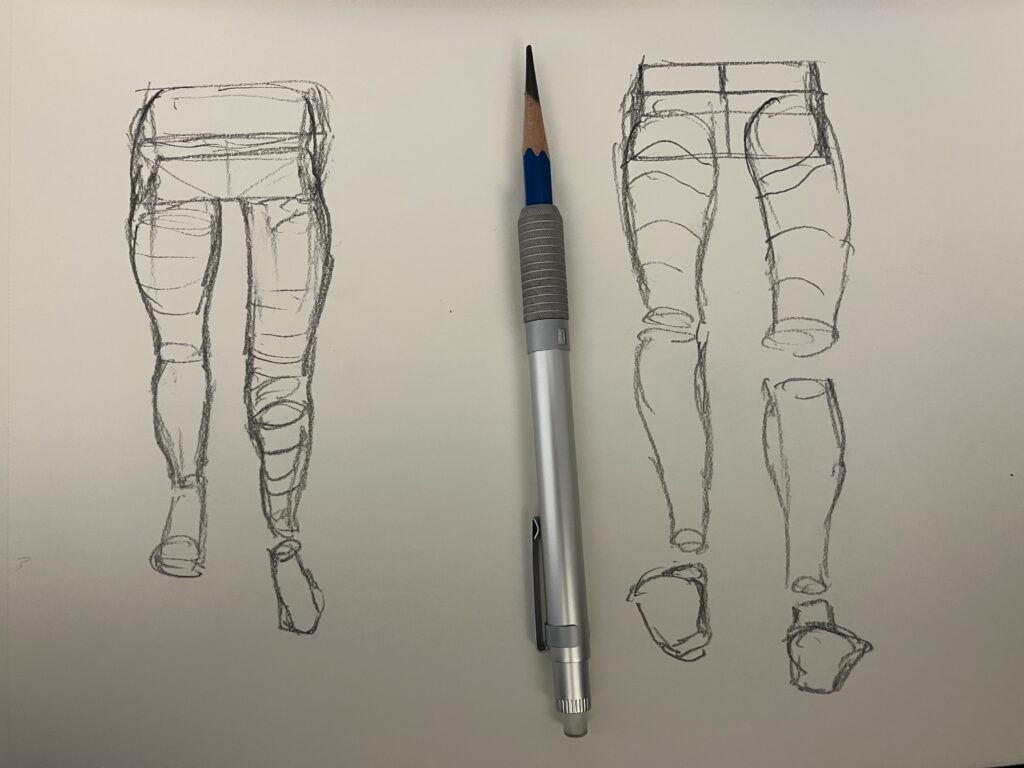

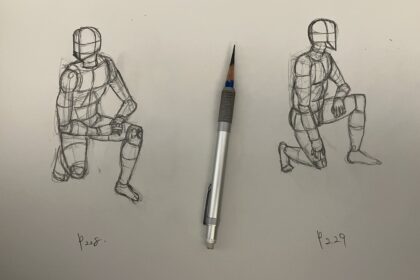

脚を描く時も腕と同じだ。脚がここに位置してほしいという目標があれば真ん中(膝)の位置を描いてから両者をつなぐ感じで描く。股関節の動きにも注意しよう。座っているポーズを描いたのに脚が前方に傾く場合。体は前面に向いているのに脚だけが横になっている。基本的に立体感の欠如によるものだ。パンティラインを正確に把握して太ももの立体感を把握するように努めよう。これが難しい場合は脚をマーメイドラインのスリムなスカートのように塊で把握すると良い。このように設定してから左右の脚を描いていこう。脚を抱えたポーズ、(しゃがむポーズと立ちポーズの時の話を思い出そう)このようなときは骨盤が立つ。骨盤を回旋することでしゃがむポーズが成立する。

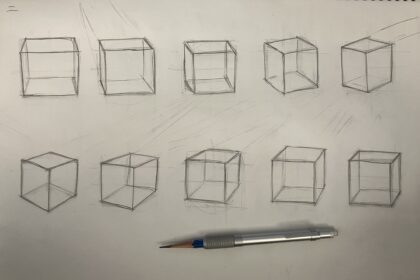

手足の応用編。一言でいうと「立体感の練習をしましょう」に尽きる。私の場合、円柱をもっと描いて上手に動かせるようにしなければならない。立方体の九九は一度練習したが応用バージョンの円柱の九九を練習しようか?あちこちで書いているが練習しなければならないところが多すぎて時間が足りない。section3もあと少しなのでまずはそれを終えてから考える。

今回はキム・ユリ先生の本から下半身。Mark先生オススメのスケッチブックを使ってみたけどマルマンの定番よりも描きやすい。鉛筆がサラサラ~と走る感じ。デメリットは値段で、高い。個人的にはこういうものは値段で惜しまないほうが良い。沢山良いものを使ってスキルが上がるのなら元は取れるからだ。試しにA4を買ってみたけどA3を今度買うかも。

コメントを残す