まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter31_観察力を鍛える。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は観察力のトレーニングについて。絵の才能とはなんだろうか?絵に影響する才能はたくさんある。空間認知能力や観察力、思考力etc…。それらが集まって才能となる。その中でも大きな影響力を持つのは観察力だ。よく写真や他人の絵を沢山観察しようと言われるが疑問に思ったことがあるだろう。「どう観察するのか?」重要だと分かっていてもやり方が分からない。確かに観察力は幼い頃に培った才能に近い部分はある。しかし元々は全ての人に備わっているものなのだ。観察力は筋肉に似ている。使わないと弱くなる。そして後天的にトレーニングを繰り返せば得られる。今回はその方法を教えよう。

まず言葉の定義について。観察力とは何だろうか?例えばリボンを描く時に皆さんはどの様に描くか。多くの場合簡略化(記号化)して描いている。しかし厳密には複合的な形、立体感や前面、側面、下面、絞られた箇所等全てを知ったうえで繊細に描けなければならない。つまり簡略化(記号化)を避けて詳細を突き止める能力が「観察力」だ。一方で観察してから分析する能力も求められる。構造に対する論理的な理解、例えばリボンの紐はどこにつながっているか、人体で言えば脚と胴体の境界はどこなのか…etc。これが「分析力」だ。観察力と分析力は違う。観察力は視覚に依存する。分析するのではなく、ありのままを観察する。この箇所の長さはどれくらいで、大きい領域はどれくらいか…。一方で分析力は頭を使う。通常はどちらかが発達している。幼い頃絵にセンスがあると言われる人は、通常観察力に秀でているが、分析力が低いことがほとんどだ。なぜなら目で描けてしまうからだ。眺めているだけで要点を整理できるので言葉で説明ができない。このように観察力と分析力について説明したが、今回は観察力について焦点を当てて説明する。分析力は私(まきあっと先生)の講義全体を通じて理論的な説明をしており、講座の内容が理論に関するものなので、講座全体を通じて分析力を鍛えてほしい。

私達が物体を見た時、まず視覚能力である観察力とそれを頭に入れて脳で論理的に解釈する分析力があると述べた。観察力を伸ばすには分析力を敢えてオフにする。最終的には両方使う必要があるが、視覚能力を上げるためには分析力が邪魔をしてしまう場合があるからだ。例えば人物を見た時にここが顔で、ここが腕で、脚で、胴体というふうに分析してしまうのは良くない。分析できない画像(写真)を使うと良い。例えば動物だ。ありのまま物体の形に集中できる。人体の場合は難しいポーズを用意しよう、そして上下を逆さまにするのだ。人物の形をシルエットとして見ると頭、腕という風に分析してしまう。どこで曲がるか、色など視覚的に集中しよう。

実演。動物の写真と人物の写真をひっくり返して描いてみよう。猫の写真から。注意点として頭の中で写真をひっくり返して元通りにしてはいけない。意味がなくなる。形をそのまま解釈しよう。線が曲がっているポイントを見極めよう。今、私達はコピー機だ。線をそのまま写す。頭部を見た時に頭部と解釈せずに見たままを写す、これが重要なポイントなのだ。これが観察力トレーニングだ。実際にやってみて正しく出来ていると頭に何も浮かばなくなる。目があると鼻があり、どの角度なのかを分析してしまう。線だけではなく面積も見よう。全体を図形化するのもよい。ただしここで言う図形化とは見たままの形を図形化するのことに注意しよう。ネガティブ空間(なにもないところ)を認知しよう。ここでは足を描こうと思って円筒を描くのではなく腋にひし形を挟む、という風に。理解できなくても良い。見ている形が正確に再現されるかどうかだ。新しい情報を頭にインプットしよう。その過程で蓄積される情報がうまれる。余談だがこれがクロッキーをする理由だ。クロッキーは観察力を鍛えるトレーニングなので頭を使いすぎないことがポイントだ。人物についても同様だ。最初は分析せずに描いて、後から分析しよう。一度試しただけではなく何度も行おう。この作業は何度もしなければならない。観察力を鍛えると知らないものを描くときでも、資料だけで上手にかけるようになる。

非常に参考になった章。観察力と分析力の何が違うのか、小さい頃から描いてきた人は観察力に秀でているため感覚でサラサラ~と描けてしまう一方で理論化することが苦手と聞いて納得した。今ままで自分がアプローチでしてきたのは分析力であり、視覚を鍛える観察力トレーニングはほぼしていなかったのでクロッキーを通じて養っていきたい。写真を逆さまにして練習する方法は、Mark先生が講義で説明していた輪郭クロッキーに通ずるものがある。

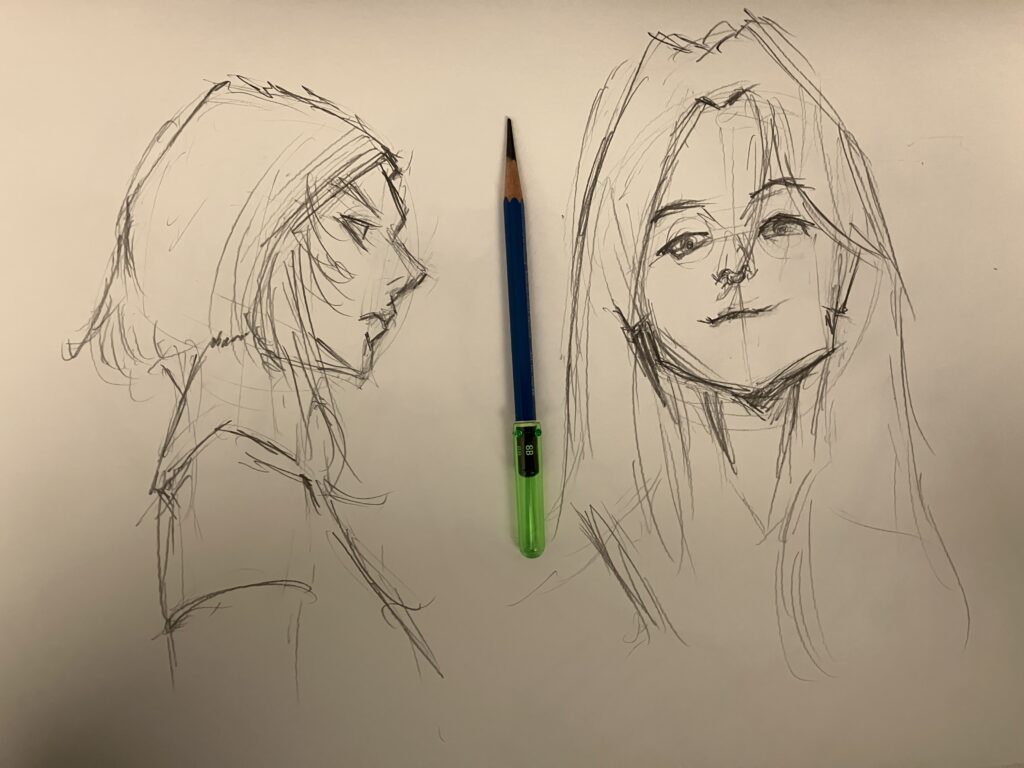

今回もMmmmonexxさんの動画をみながらドローイング。でも今回は時間が無かった。修正等はせずにドローイングだけして終了。動画とほぼ同じスピードで描いてみたが、編集こそされているが、動画の中で先生が描くの速すぎないか…?自分の筆の遅さを痛感させられる。Mmmmonexx先生の講座も受けたいのだが時間がない。年末などの良さげなセールが来た時に買って積んでおいても良いかも。

コメントを残す