まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter27_手の構造。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は手。手を描くことの重要性は言わなくても分かるだろう。見た瞬間、その人の絵のレベルを判断できたり、手を通じてキャラクターの性格や魅力を演出できる。しかし難易度が高いのは事実だ。個人的には手を描くことはさほど難しくない。難しいと言う人は外見だけを見ようとしている。人体解剖学的なアプローチで手について見てみると構造が簡単なことが分かる。あるポーズを描く時に指だけを確認して手のひらを適当にしている人がいるが、例えば棒を握ったりしているポーズを描く時に指を描いて手のひらと手首を適当に繋げるという順番で描いているだろう。順番を逆にして、まず手のひらを描いてから指を描くようにするだけで難易度が下がる。手が難しい理由は手が捻れているからだ。まず手のひらを描いて指を描こう。指も極めていけば知るべきことが多いが、いつも描いていた指をそのまま描いても大丈夫だ。手のひらの構造が一番重要だ。従ってこちらについて見ていこう。

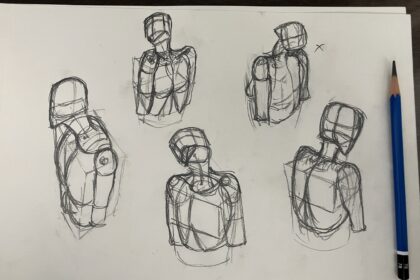

手を伸び縮みさせてみよう。手のひらは四角形ではなく瓦の形をしている。骨組みをみていこう。3Dの図。手の骨がどのような形をしているか何となく知っているかもしれない。指の骨は三本あるが親指だけ二本だ。手の節をつなげると手のひらの規模が出る。手のひらのサイズはどれくらいだろうか。これも自分の手を動かしてみよう。4本の指を集めて親指を内側に移動させる。手首のサイズと手の甲のサイズがほぼ同じことが分かる。手首を描くときは意図的に細くするはやめよう、手が腫れている様に見える。4本の骨の間には筋肉が少しあるだけで少しだけ伸び縮みする。手の甲、指の付け根を見ると突き出ている骨がある。ボーンランドマークだ。手首の骨も見てみよう。手首の骨は複雑だが円形でイメージしよう。そこから扇子のように広がる感じで先程のボーンランドマークと繋がる。重要なのは関節の先端部分だ。中指が一番高くてそこから扇状になっている。横から見てみると中指が一番高い位置にあり、残りの指4本は下にある。実際に手を描くときぎこちなく見えるほとんどの理由が指の骨の位置を間違っている。指の関節を一直線に描いてはいけない。拳を握った時でも中指が一番外側に位置する。人差し指は重なって見えるので後ろから出てくる。全てのポーズで指の関節の位置を間違ってしまうと特有のぎこちなさというものが生まれる。

骨を見てもらえば分かるが手のひらは曲がらない。中間で曲げることは不可能だ。骨折しないように注意しよう。手首を横に曲げてみよう。意外と可動域が少ない。手首の稼働は前後に動かしやすく横に動かしにくい。指の付け根と手首のラインは平行になる点も注意だ。手首は完全な円筒ではない。横に平べったい。反対の手で握って確かめてみよう。この状態で指をつけてみる。親指は考えない。手を描くことが難しいのは親指があるからだ。それぞれの位置から出てくる指で中指が一番長い。

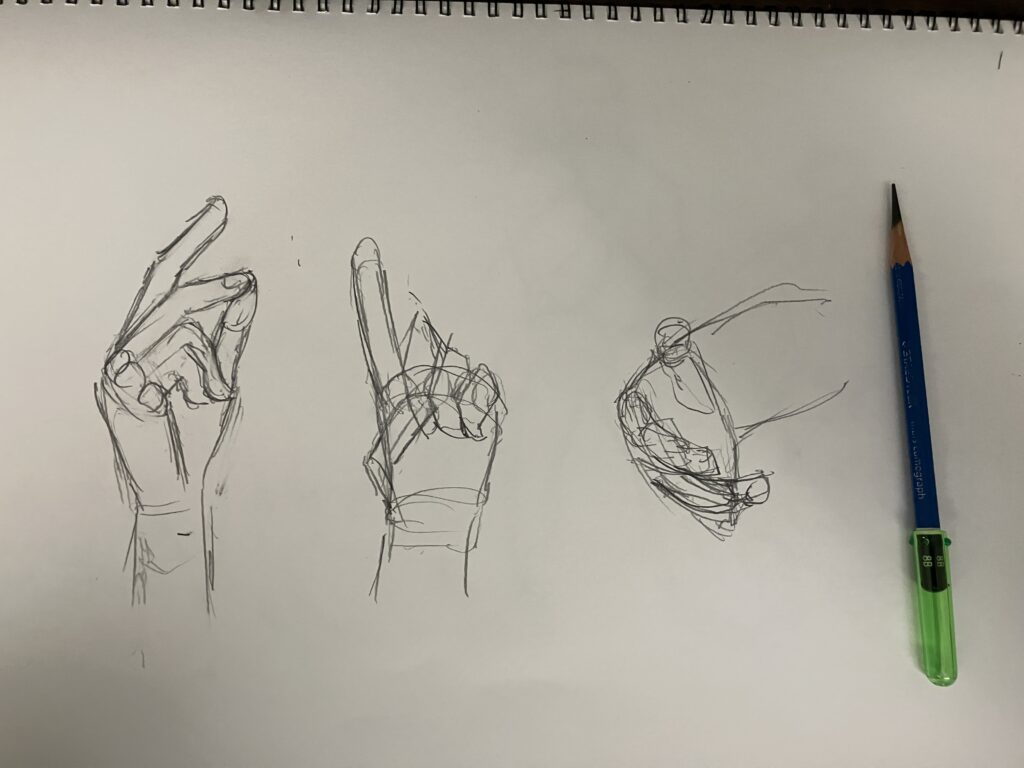

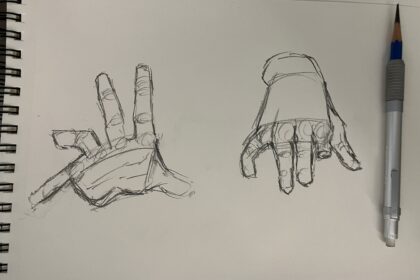

実際に模写してみよう。指パッチンしている手。手首と手のひらを探す。4つの関節の位置を見つけよう。小指側がよく見える。弧を描くのが基本なので人差し指は奥にある。手のラインと並行するように手首の骨がある。このときは親指は無視しよう。正しい関節の位置を探す。手首の位置と指の位置をつなげよう。位置さえつかめれば難しくない。指はそのまま描く。人差し指を立てている手。よく見ると骨格の流れが分かる。角度に合わせて手首も角度を保っている。まずは手のひらの形。指を消して関節を見つけよう。握り具合や開き具合を見るのだ。

親指の描き方。特徴2つ①親指は独断的に動く。ちょうど手首の関節から骨が出ている。②親指の骨は外側のラインに沿っている。他4本の指はちょうど真ん中に骨がある(厳密には違うがイメージの話だ)。親指の構造が分かったら筋肉の話をしよう。母指内転筋(ぼしないてんきん)だ。人差し指と親指の間にある筋肉だ。親指はあらゆる方向に稼働するので形を捉えるのが難しい。しかし骨組みと筋肉を別に考えることで簡単になる。4本の指を描いたら親指がどこから出るかを考えよう。次に母指内転筋だ。二番目の関節から人指し指をつなげると母指内転筋になる。以上の流れを踏まえてもう一度最初から描いてみよう。手首と骨格の位置を確認。小指の骨が見えない。指のラインを書いたら手首のライン。そこから腕。指はそのまま描く。親指は手首から出る。始まりの関節、指。母指内転筋は人差し指と親指の関節を膜で包むイメージだ。このやり方で描くと簡単に手が描けるようになる。

最後のディティールについて説明。ポイント2つ。①親指の方の筋肉と小指の方の筋肉。、指の腹の筋肉。全部で3つの筋肉がある。肉のために親指と小指の筋肉は丸く出っ張る。手の甲からも輪郭線が突き出る。②親指の筋肉の内側のラインは指手のひらの真ん中にある。手のひらを描くうえでディティールを加えるときは気をつけよう。

足もそうだが、手は特に苦手とする部分。何となく手のひらから描いたほうが良い事は分かっていたが、改めて手のひらから捉えていくやり方が有効だと学んだ。ラッキ先生の時も手のひらを図形化して指を付ける、という順番だった。ソジ先生も言っているが手を描くのが上手い人=絵が上手い人というイメージで見てもらえるので、とにかく手が上手く描けるようになりたい。練習する箇所が多すぎる。焦らずじっくり腰を構えて練習していきたい。

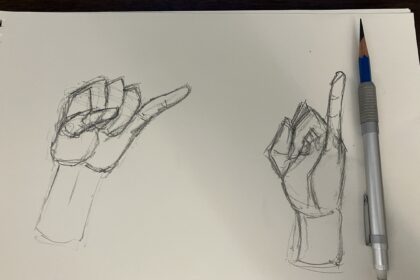

今回は手の練習。今回は練習の時間なくて適当にスケッチしただけのやつ。加々美先生の手の本を持っているので、次からしばらく手の練習に切り替えるかも。

因みに最近開講したMmmmonexx先生は手を描くのがクッソ上手いので気になっている。時間があれば講座を受講したいのだが…。

コメントを残す