まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter26_肘と膝の描き方。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回は肘と膝の形について見ていこう。3Dの骸骨の解説。まず骨組みがどのような形かを見てその後でイラストに落とし込むとどのようになるか見ていこう。

肘から。前腕の骨が2つある(これは前回解説した)。上腕の骨と小指側の尺骨が重要だ。真横から見てみると、尺骨が後ろ側に突き出る形になっている。ここが軸になって回転する。イメージとしては尺骨が上腕骨にハマっている。実際には違うがイメージとして捉えよう。手のひらを前にして肘の両サイドを反対側の親指と人差指で挟んでみよう。出っ張っているところがある。上腕骨の突き出ている部分だ。ここを基準にして肘の折り目が生じる。腕を伸ばしているときと折り曲げている時の解説。軸が重要だ。先程の上腕骨の突き出ている側面を基準にして折り曲がる。知っていると良いことは肘の突き出ている骨の部分だ。外から見ると尖って見える。ディティールを加えたい場合は肘の下に着目しよう。骨の内側に肉が少し見える。腕をおろしているときは全体的に肉が内側に入るので肘が突き出ない。腕を折り曲げているときは肘の四角い塊が、後ろ側から少し見える。より具体的な形になるだろう。

膝のほうが難しい。肘は構造がシンプルで捉えやすいが、膝は分かるようで分からない特有な感じがある。腕の場合は(レゴブロックのように)一つの軸として噛み合っているが膝の場合は太ももとふくらはぎ、別々の軸が存在する。従って膝は軸を2つ用意しよう。実際に骨を見ていこう。3Dの骸骨。膝の間には空間がある。半月板という軟骨が挟まっている。名前は覚える必要はない。また腕は完全に折り曲げることが出来ないが膝の骨はそれができる。正座するときがそうだろう。これは両側に軸があるからできるのだ。なので腕は伸ばした時・曲げた時の2つを覚えればよいが、膝の形は伸ばした時・曲げた時・正座しているときの3つを覚える必要がある。骨だけの動きを見ていこう。座っているときの特徴は大腿骨の関節部分(頭)が見えるようになる。この部分は少し平らだ。座っているポーズを間違って描く時、膝が突き出るように描いている場合が多い。しかしこれだと脚が押し込まれたように見える。膝は全体的に平らで90度曲がる感覚だ。飛び出しているのではなくその境界線が見えるイメージだ。そして膝を完全に曲げると後ろに収納される。

膝の骨について。膝蓋骨(しつがいこつ)というが、靭帯というゴム紐のようなものでぶら下がっている。真ん中を埋めているので前から見ると真ん中が丸く突き出ているように見える。真ん中にあるが立っているときはそこまで存在感はない。正座をすると前面がとても平らになる。下は斜め内側に引っ張られている。脚を曲げる映像を見てみよう。太ももの軸がどこにあるか。こちらが上の骨で、下の軸がある。上は固定されていて下はやや後ろに抜けるように移動する。人体解剖学は実際の動きを見るほうが頭に入りやすい。

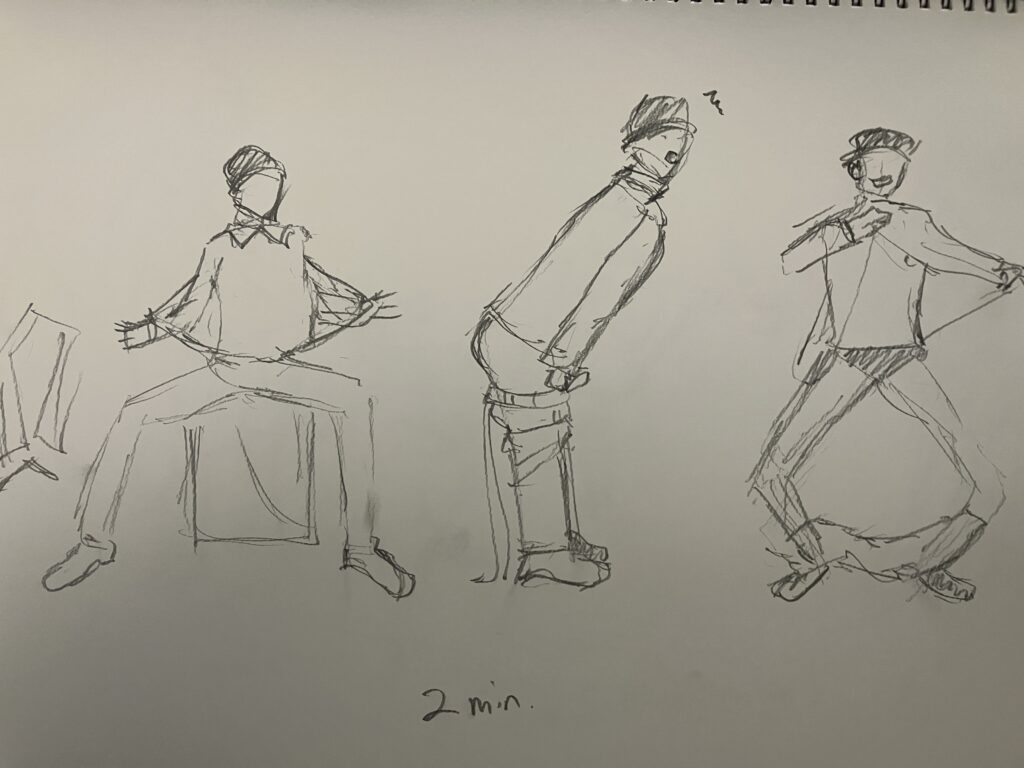

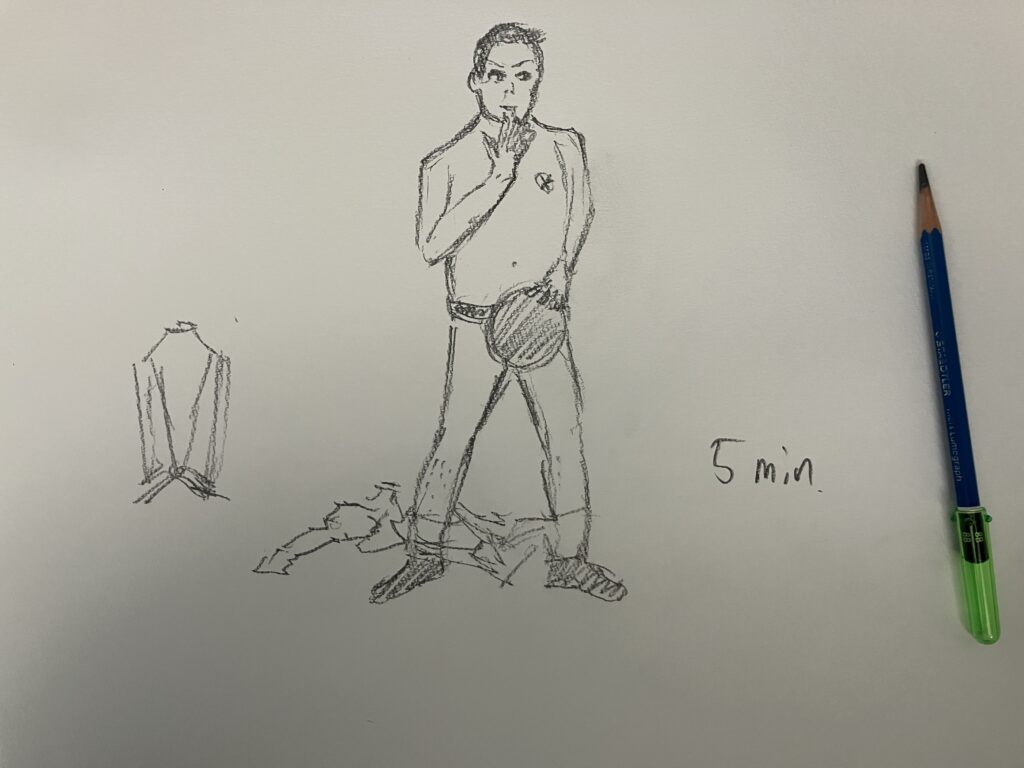

ラッキ先生とソンム先生の時にも履修はしているが、肘の骨の軸が一つなのに対して膝の骨の軸が二つなのは意識していなかった。人体解剖学は難しい。何度も色んな先生から繰り返し学んでいくのが大事だろう。このあたりも描き慣れていないので今日学んだことを忘れないうちに練習していきたい。

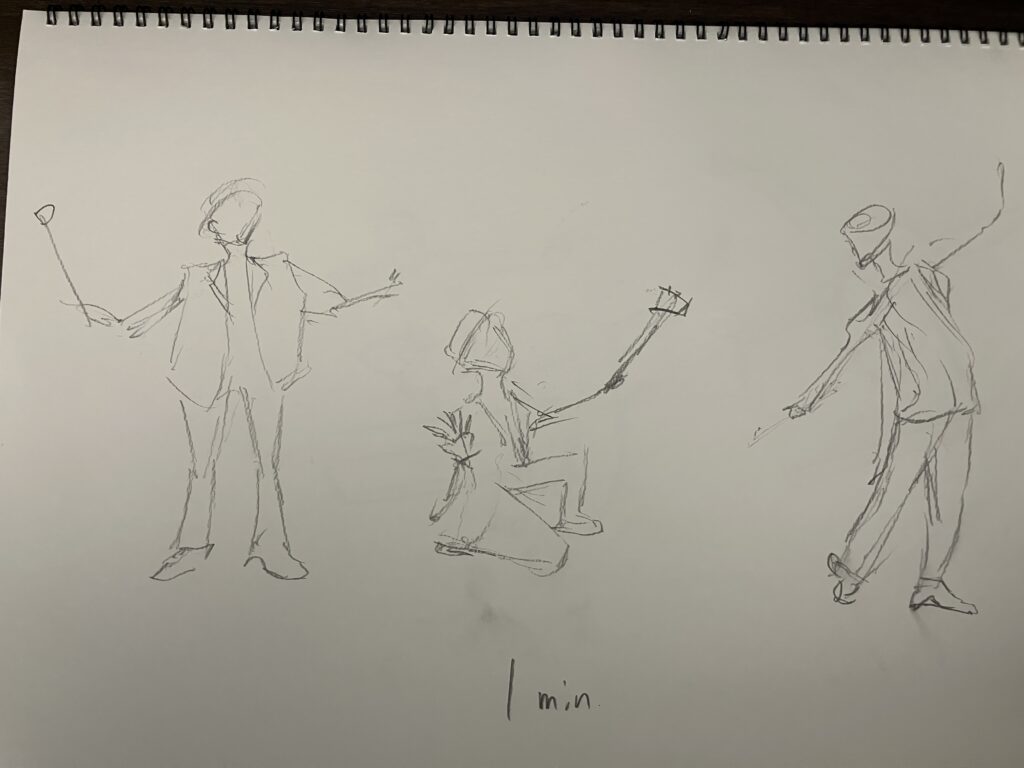

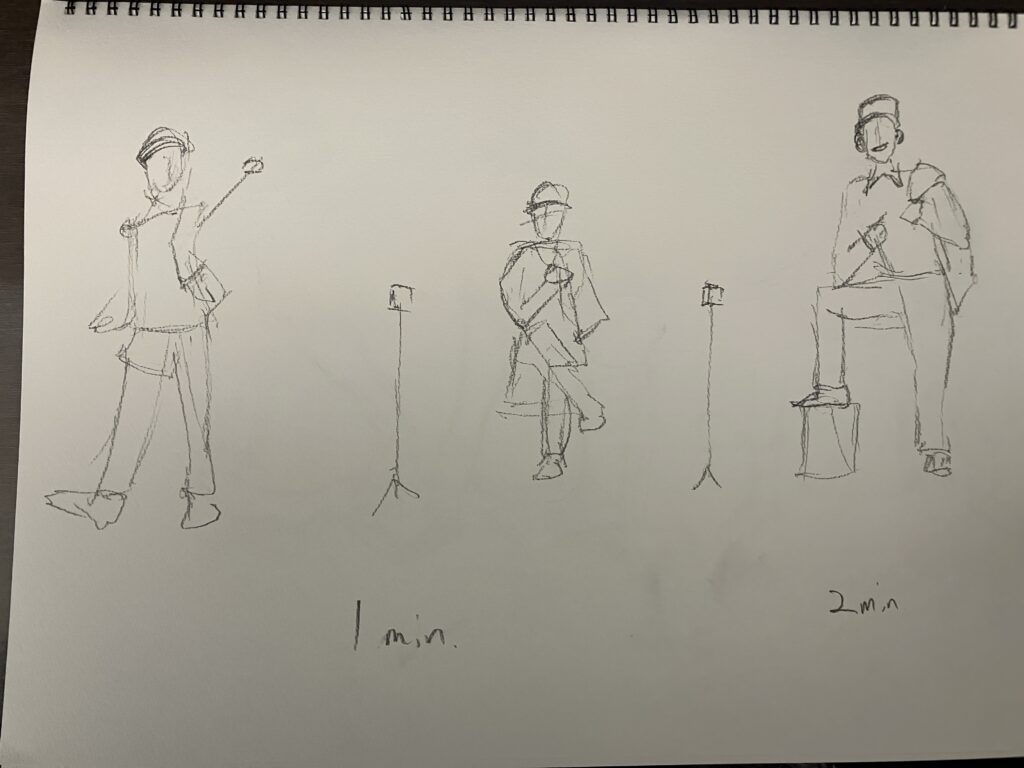

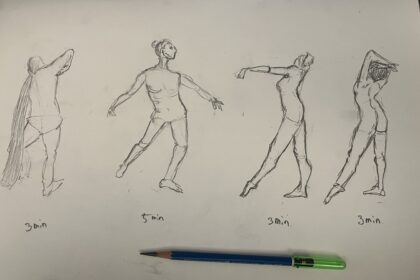

今日はジェスドロパーティー。

コメントを残す