まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter61_レンズの歪み効果。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1→section4→section5→section6→section2→section3を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

今回はレンズの視覚的効果について説明する。これを知っているとムードのある演出ができるようになる。まずレンズによる代表的な視覚的効果が「ボケ」だ。形を保ったまま焦点が外れていく。実際に夜暗いところで写真を撮るとネオンサインなどがぼやけて輝いて見えたりする経験は無いだろうか。ボケは絞りによって生じ、その形は絞りの数に影響されるが、大事なのはその形のまま光が集まって写真が形成されるということだ。ガウスぼかしでぼかすのと何が違うか?ボケを使ってぼかし効果を適用すると密度感がある仕上がりになる。もしフォトショップを持っているなら「レンズのぼかし効果」を適用すると効果が得られる。しかし残念ながらクリスタには実装されていない。もしクリスタでこの効果を狙いたいのならば点描法のようにボケ効果を点々と打っていくしか無いので注意だ。

ボケの原理は木漏れ日でも適用される。葉っぱの形はデコボコなのに木漏れ日の光は丸く見えるのは何故だろうか?これもボケの原理だ。葉っぱの間の隙間が狭すぎると太陽の光が絞りの原理でボヤける。詳細は省くが、隙間を通る過程で太陽の形である丸に近づくのだ。画面の写真からも丸く見える事がわかる。またボケは距離の影響も受ける。距離が遠いとボケて近くなると鮮明になる。

レンズフレア効果について。レンズフレアは光のグロー効果の一種だ。特定の形を作る場合をレンズフレアといい、その形は多種多様だ。一般的な形は丸い形が周囲にぼやけているのがサークルフレアだ。横に線が出来ているように見えるのがラインフレアで、朝などによく見られる。この光の線は縦や斜めなど様々な形で現れる。光が四方に伸びていきキラキラしているのがスターフレアだ。原理は複雑なので省略する。光の歪みが薄すぎたりした結果、全体がぼやけて明るく見えるのがソフトフレアだ。オーバーレイヤーやソフトライトレイヤーを使って簡単に表現できる。あらゆるレンズフレアの中でも色が重用なのがレインボーフレアだ。虹のカラー効果が出ている。レンズを通じて光が分解される結果生じる。ぼかし効果からボケの形が現れる場合がある。カメラに水滴などがついていて物体が光源の形にボヤける。ボケフレアという。これらについて知っていると面白い表現ができるようになる。どのようなレンズフレアが自分の絵に綺麗にハマるかは悩みながら探してほしい。

前回、前々回と同じく応用論点。ボケの表現も大切だが、それ以外に優先しなければならない基礎的事項が多いためここは軽くスルーすることにした。昔一眼レフカメラをいじっていた事があるので、ボケについてはなんとなくイメージができる。

section6を通じて露出やグロー効果、フレア効果、寒暖対比、環境光などについての意識が芽生えた。それらを全て即座に自分の絵に反映することは困難だが、この章をきっかけとして光源についての意識を常に持ちながら作品づくりに取り組みたい。そして何度も書いているが、ここに関しては応用論点なのでまずは色と影について学んだことをきっちり反映させることに注力したい。

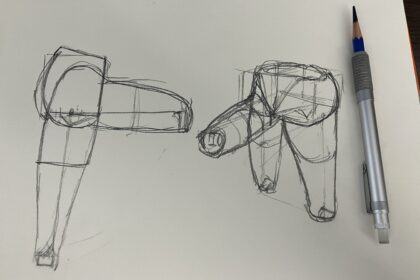

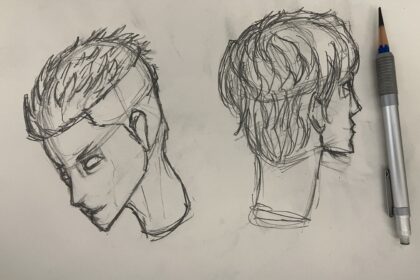

面クロッキー1、2時間くらい。ムズすぎて全然描けない…。次からはsection2、3に移行する。その前にsection11のメンタル編を数章かじるかも。

コメントを残す