まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter44_明度を維持しながら色を変える。

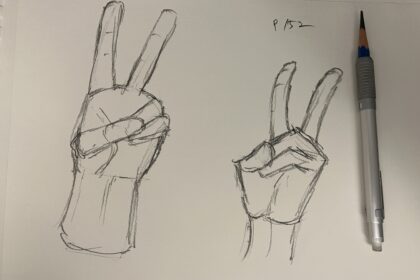

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1(1章から14章)⇢section4~10(39章から92章)⇢sectinon2~3(15章から38章)⇢section11(93章から100章)を予定している。※とりあえずの暫定

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

複数の色を重ねて一つの色として表現する技法がある。例えば赤紫色があるが、ここにオレンジ色などを載せるとマゼンタとして認識する。日常生活では物体は単色ではない。ほとんどの物体はテクスチャや質感を持っていて、それによってはある程度明るくなったり暗くなったりする。(実演)様々な色を混ぜるほど自然に見えるだろう。単色を使うより複数の色を使うほうが見栄えが良いのだ。このように色を混ぜる技法を「Color Calibration」という。直訳すると色調整だ。この色調整の方法を5つ紹介する。

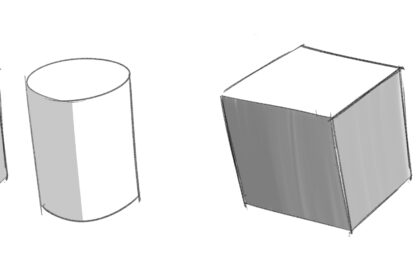

これらの方法は基本、テクスチャーを表現する技法なので、色同士が似ている方が良い。調和する色を使おう。最初に紹介する方法は①トーンを維持したまま色相をいじる方法だ。明度と彩度を固定してカラーサークルを動かす。するとカラーが少しずつ入る。よく混ざるブラシを使ってトーンを一定に維持すると、意外とカラーサークルの反対側の色でも馴染むことが分かるだろう。最初に塗ったカラーの印象を維持しているのだ。絶妙に変化しつつ目立たない。②この状態で彩度を調整しよう。六面体の例。明度までいじるとオブジェクトの凹凸まで変わってくるように見えるだろう。なので明度はいじらないことをおすすめする。更に色を載せていこう。上の方に黄色、暗い影には青色を入れてみよう。両側に寒暖のコントラストが生じ絵に高級感が生じる。

③始めから明度差をつけた状態で別の色を乗せる方法。(実演)この方法を使うと自然に色を塗りながらベースの色も確認できる。スポイトで抽出しながら混ぜていこう。明度はある程度ベースがあるのでそれを利用して塗っていこう。ブラシは水彩画系を使っているが、より手描き感を演出したい場合はテクスチャーの貼られているブラシを使おう。繰り返してスポイトで抽出しながら混ぜていく。

④クリスタでは機能を使って色調整を行うことができる。色混合パレットを使うのだ。(実演)。これは色を混ぜるための機能なのでキャンパス上で混ぜるよりもよく混ざる。スポイトで抽出してキャンパスで作業していこう。もしブラシが固くて混ざらない場合はこのような機能を使うのもアリだ。

⑤ブラシ自体が色の変化をするものを使う。クリスタの素材サイトから入手しよう。また使っているブラシを調整する方法も紹介する。前提として普段使うブラシをバックアップしておこう。色調整の為に補正をかける。スパナのマークからブラシの詳細設定。上から3番目の「色の変化」>「ブラシ先端色の変化」からどれだけ色が分散するかを決めることができる。また「ブラシの先端」>「素材」からテクスチャーを入れても良い。先端形状を追加することで様々なブラシの形状を選択することができる。ブラシのカスタマイズは難しいと思われがちだが実際やってみると簡単だ。

明度をいじらないで様々な色を乗せる技法は、モ誰先生やチャン先生が愛用している技法だ。なぜ影にこれだけの様々な色が乗りながら全体のバランスを崩していないのか疑問だったが、まきあっと先生の講座でその疑問の解消された。

さて、ここまでで色に関する講座(合計6章)を全て受講した。恥ずかしながらお絵描き4年目にして色の知識の無さや表現力の無さが露呈してしまったが、そこを踏まえて私の最優先の課題を挙げると、やはり明度に関する問題だろう。というのも私は「過調和」の色塗りで、いままで明度をはっきりと意識してこなかったからだ。なので色塗りに関しては①トーンを均一にしてからスタート、②高彩度は使わない(カラーサークル1/3右側を基本は使わない)、③仕上げ前に白黒にしてコントラストを確認、という3点のルールをしばらく自分に課すようにする。

ここまで受講してsection1(1章―14章)、section4(39章―44章)が終わった。続いてどのsectionに進むかであるが、…実は非常に悩んでいる。候補としてはsection2人体(15章―28章)か、section5影(45章―55章)か、section9パース(77章―84章)か、section10構図(85章―92章)辺り。まきあっと先生は気になる箇所から受講して構わない、と言っていたので、お言葉に甘えてsectionは好きなところから消化する予定だが…。またsection11マインド編(93―100章)に関しては、ありがたいことに事前にコメント欄で情報を頂けたので、この章だけは、各sectionが終わる事に少しずつかじって受講することにした。

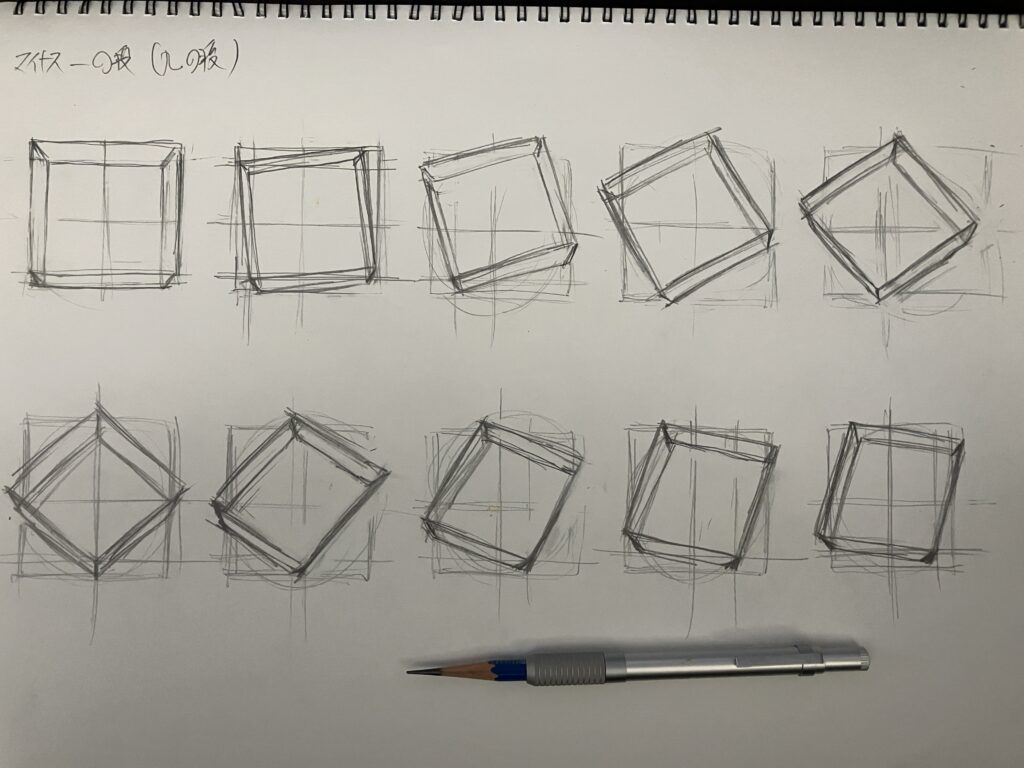

つまり長々と書いたが、とりあえず次はsection11を数章受講して、そこから別のsection2 or 5 or 9 or 10あたりに進む。多分だがsection9パース or section10構図になる可能性が高い。というのは、section9は立方体の練習でパースの知識をもう一度確認する必要があるし、section10は最近アップロードこそしていないが落書きはしまくっているので、その落書きを描く時に、構図に関して悩むことが非常に多いからだ。

当初はsection4色→section5影→section6光と、色塗りに関する講座を一気に受講してやろうという気持ちが強かったが、実はsection4の色編だけで吸収すべき知識量が脳のキャパシティをオーバー気味で、頭がパンクしそうになっている。ここで違うジャンルのsectionに進み、また戻ってきて…の繰り返し作戦で行こうかと悩んでいる。プロイラストレーターの人が色に関してこれほどまでに様々な事を考えているとは知らなかった。恐るべし…。

今回からはマイナス一の段。(九の段)

コメントを残す