まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter41_パレットの直し方。

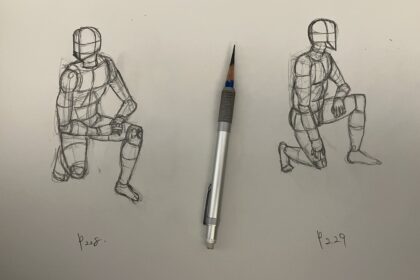

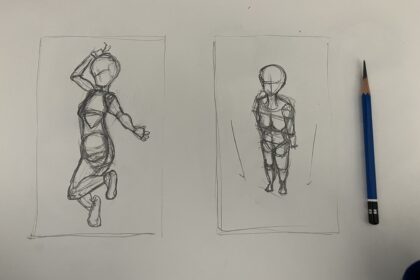

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1(1章から14章)⇢section4~10(39章から92章)⇢sectinon2~3(15章から38章)⇢section11(93章から100章)を予定している。※とりあえずの暫定

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

この章はコントラストと調和についての解説だった。タイトルのパレットの直し方というのは、パレット=よく使う色なので、色の癖を直す、という意味だろう。

自分のイラストを観察した後に、色に関して不安になった経験はないだろうか。理由は2つ挙げられる。コントラストと調和。それぞれについて説明しよう。

コントラストについて。色の三要素がある。これらの差が大きいほど色のコントラストが生じている状態だ。三要素それぞれにコントラストの概念が適用されるので説明しよう。①色相のコントラストについて。これはカラーサークルをみると一目瞭然だ。色相の位置が遠いほどコントラストが大きくなるのだ。カラーサークルの完全に反対側にある色は補色と呼ばれる。②明度のコントラストについて。明度はカラーサークルの垂直方向だ。両者の距離が離れているほどコントラストが強くなる。③彩度のコントラストについて。彩度はカラーサークルの水平方向だ。両者の距離が離れるほどコントラストが強くなる。調和について。調和はコントラストの反対だ。コントラストが強くなるほど調和は弱くなり、調和が強くなるほどコントラストは弱くなる。(つまり両者はトレードオフの関係だ。)

コントラストの特徴について話をしたい。(実演)例えば明度色相彩度が全く違う2色がある。左の色は自分の色を主張していて右側も自分の色を主張している。このように差が大きいほど、私達は色を別々に認識してしまう。コントラストの特徴は分離されるということだ。色をグラデーションでなじませてみても、このように2つの色は自然に繋がらず真ん中に線があるようにも見える。そのためコントラストが強い状態で絵を描くとすべての色が自己主張を始めてしまい、とてもうるさい絵になる。しかしそれを逆手に取って派手なイラストを描くこともできる。

一方で調和とは何か。明度彩度色相が似ている色のことだ。(実演)この色を基準として調和する色を探してみよう。少しの差をつけた調和する色はこのようになるが、一見すると区別ができない。先ほどと同様にぼかしてみると両者の境界線が見えなくなる。コントラストの場合はそれぞれが自己主張をしているが、調和は詳しく見ないと分からない。良く言えば自然になる。

2枚のイラストがある。これを対比(コントラスト)が過剰な状態、調和が過剰な状態として説明する。特に初心者にありがちなことだが、色を塗る時に高彩度を使いがちだ。また他の色を使うときも高彩度を持ってくる。結果として過度なコントラストの短所ばかりが強調されてしまう。全てが自分の色を主張してしまいうるさい絵になってしまうのだ。画面の絵を見ていると目が疲れる感じがするだろう。これが過度なコントラストだ。一方で過調和はいくら描き込んでも密度が上がらない状態だ。細かい部分まで描写しているが完成度が上がらなかったり密度が足りないように感じられる場合は、この問題に陥っている可能性がある。明るくて全体が浮いていたり、暗くて濁っていたりする。調和という言葉は肯定的な意味合いが強いが、調和しすぎると合わさり始めて密度が低くなる。

過度なコントラストと過調和の解決方法について説明しよう。最初は過度なコントラストの解決方法3つ。実は過度のコントラスト問題に陥っている人は、カラーサークルでビビッドカラーを使う事が多い癖の人に多い。カラーサークルの1/3右側にあるのがビビッドカラーだが、例えば赤色のドレスを描く時に誰が見ても赤色と分かる彩度の高い色を使ってしまうのだ。しかし実際に絵がうまい人のイラストをスポイトで分析してみると、鮮明な色を使う人の作品でも、実際はカラーサークルの中心部分の色を使っていたりする。①つまり高彩度を使わないように意識することが解決方法になる。また影をいれる時も要注意だ。(実演)影自体が輝いているように見えてしまう。②この場合、下色がより鮮明になるように、暗い色を影として使う訓練が必要だ。③色を選択する時に類似色を使うのも良い。例えばキャラクターを描く時に全ての色を使う人がいる。しかしそれはとても難しいのでおすすめしない。すべての色が対比してしまうからだ。赤→オレンジ→黄色という風に、類似色を使おう。全体にまとまりが出やすい。

過調和の解決方法も同じく3つ。これに当てはまる人は影を薄く塗る傾向がある。例えば影を塗って、境界線が汚くなったからレイヤーを薄くして誤魔化していないだろうか。このような問題に陥っている人は①ブラシの塗り方を改善する必要がある。また②イラスト全体を暗く塗りたい人は下絵の段階で明るい色を、イラスト全体を明るい色で仕上げたい人は下絵の段階で暗い色を使おう。③オクルージョンシャドウを正確に使うのも効果的だ。普段絵がぼやけて見える人はオクルージョンシャドウを正確に使いこなせていない。これに関しては影についての章で詳しく解説する。結果的に過調和は明るさに関しての問題が多い。明度の処理に気をつけることが大事だ。

いずれにしても、過度のコントラスト、過調和の両方とも、適当に差をつけて自然なタッチで仕上げる練習をしなければならない。

「影を塗って、なんか変な感じになるから影レイヤーの明度を下げて適度にごまかしていませんか」と言われたときはドキッとしてしまった。私の場合、過調和の問題を抱えていることも分かった。オクルージョンシャドウについては改めて、ということになるが現段階では明度をしっかり意識して塗っていくことが改善の第一歩かもしれない。

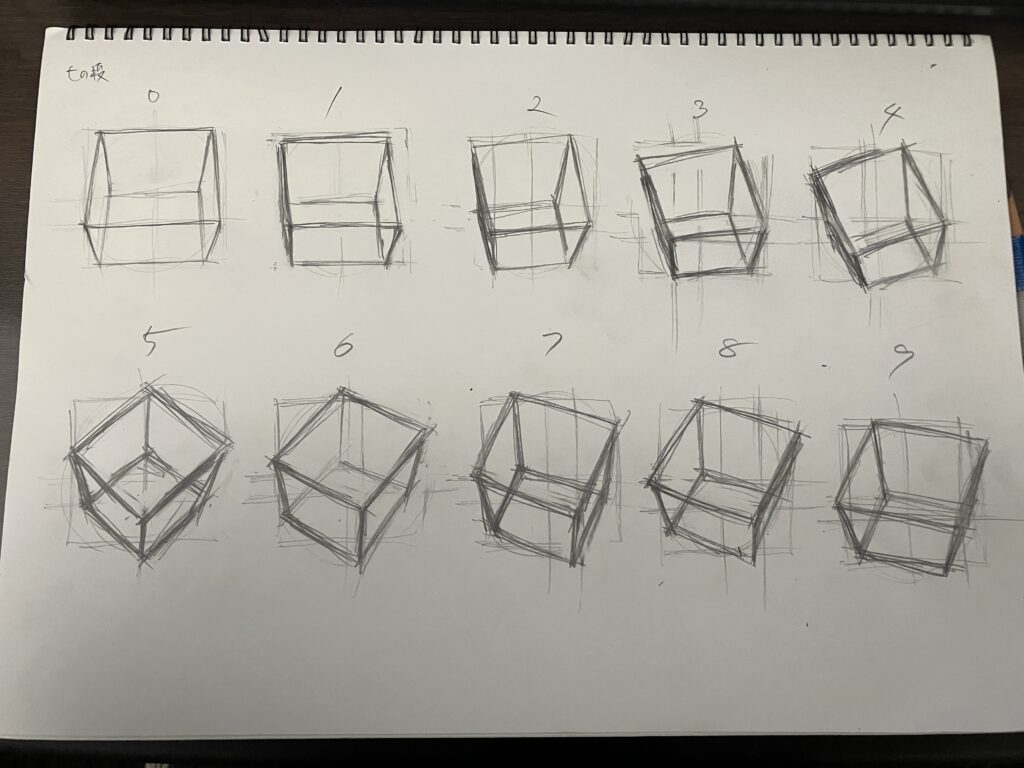

今回は七の段。七の段むずくないか?自信無くなってきて辛い。右利きだが、斜め下の線を手首側に引く事がうまくできない。3,4辺り。あと7,8,9もほぼ同じように見える。描いているときは気付かないのだが…。

コメントを残す