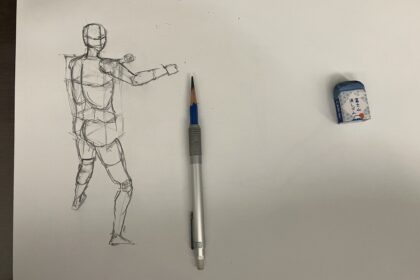

まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter40_絶対色感その2。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番はsection1(1章から14章)⇢section4~10(39章から92章)⇢sectinon2~3(15章から38章)⇢section11(93章から100章)を予定している。※とりあえずの暫定

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

絶対色感その2というタイトルだが、絶対色感についての話は前回で終わっており、実際は色選びの話だった。

今回はパレットを作って好きな色を見つけていこう。パレットとは?よく使う色のことだ。青色や赤色を選ぶとき、皆さんが無意識に選んでいる色の事だ。絵を描く時、毎回違う色を使う人がいる。見方によっては色の多様性があるが、自分の軸が無い状態とも言える。本来、色合いが多様な人は自分だけの軸があるのだ。その都度フィーリングで選択をするのはとても不安定だ。また色の使い方を分かっていないため運良くいい色が出たとしても今後それを再現できるとは限らない。一方で決まっている色があって実際にパレット同士を組み合わせた時に微妙…ということも多いだろう。そのような方にもこの章は役立つはずだ。

パレットの構成から。色の三要素:色相、彩度、明度。結局その人が平均的に使う色の温度(光の講座で説明予定:section6?)とトーンを見つける必要がある。いちばん重要なのはトーンだ。自分の好きな作家が使っている色を分析するとき色に対する概念を知っていればアプローチ方法が変わるだろう。皆さんが望む様々な色を集めて観察してみよう。

トーンの分析について①。上手い人ほど明度を全体的に使う。しかし彩度はあまり動かないことが確認できる。(実演)彩度の高さでこの作家は基本的にどの程度の彩度とどの程度のトーンを使うかを推測できる。カラーサークルの三角形―――三等分して左から低彩度、中彩度、高彩度というが―――どの程度の位置にある色を使っているのか傾向が分かる。低彩度を使う人は実写に近い色を使っていると言っても良い。面白いのは意外と灰色系がたくさん入っているにも関わらずイラスト全体が色褪せていない点だ。理由としては明度を上手く使えばカラフルな感じに演出できる事がある。結果として低彩度は落ち着いた感じで仕上がる。確率の話だが、全ての人は白と黒を使うので、色を分析すると、カラーサークル(三角形)の中でトーンが右に弧を描く形で分布している方が多い。

分析その②。先ほどとはトーンの動きが異なる。これは美少女のイラストに用いられる派手な色と華やかな感覚として表現される。弧の形が低彩度か中彩度かによって絵の平均的な彩度と派手さが異なる。自分の絵を確認してみよう。高彩度を使う人がいるが、弧が平均的に高彩度の領域で動くと、色があまりにも鮮明すぎるので控えたほうが良い。このトーンの分析方法は私(まきあっと先生)が開発したが、意外とほとんどの色分析で役立つはずだ。

もう一つ分析しなければならないことがある。下色と影の差、コントラストについて。下色と影の部分をスポイトで吸い取って見てみよう。(実演)このように位置を見た時にある色の位置から影の色まで一定の距離がある。絵が上手い人ほどこの距離がはっきりしている。もちろん個人差はある。光と影の明度差を大きくして影を描くスタイルは全体的に見た時に鮮明な印象を与える。距離が短いと柔らかい印象を与え自然に見えるようになる。彩度の変化も見てみよう。(実演)。これも一般的なタイプで美少女イラストに多く見られる。このタイプは影の色が灰色にならず全体的に高い彩度を維持できるのが特徴だ。

影の付け方は2つの流派に分かれる①彩度そのままで明度だけ下げて影をいれる②彩度を上げて明度を下げる。例外として灰色を使うスタイル、彩度が低くなり明度も下がるパターンもある。いくつか特定の部分を除いて影の付け方は同じ傾向にならなければならない。同じ方法を使うほど絵が調和するからだ。影に規則性がない人はある部分では急に暗い影がついたり、明るくなったりするので絵に集中できない。自分の絵の影が汚いという質問があるが、それは影の付け方にバラツキが生じているからだ。色相をいじる方法も良い。寒暖対比というやつだ。冷たい色を影として使い色相対比を狙う。逆に色が暖かくなる場合もある。これらを観察すると作家によって傾向が異なってくるのが分かる。

悪い意味で当てはまることばかりで、うっ…となってしまった。言い訳にしか聞こえないが、今まではとにかく人体ドローイングに重きを置いてきたので、色について真剣に考えたことはなかったのだ。

ではどのようにして今まで色を塗ってきたのか?と問われると、他の人の作品を適当にスポイトで取ってなんとなく真似していたというのが回答になる。自分の過去の作品を分析すると、講座で指摘されたように一貫性・ルールがない事が判明した。Xやピクシブで「おお、この人の作品ええやん」となったらその人の作品から色を吸い取って、「お、この人の作品もええやん」となったらその人の作品からも色を吸い取っての繰り返し。結果として完成する作品は明度や彩度はごちゃまぜで仕上がっている…。

特に影に関しては塗り方が適当になっていたので今日からそれを改めていかなければならない。以前から色選びに関して、一貫性が持たせられていない事が密かな悩みだったが、その原因と対処法が分かった。

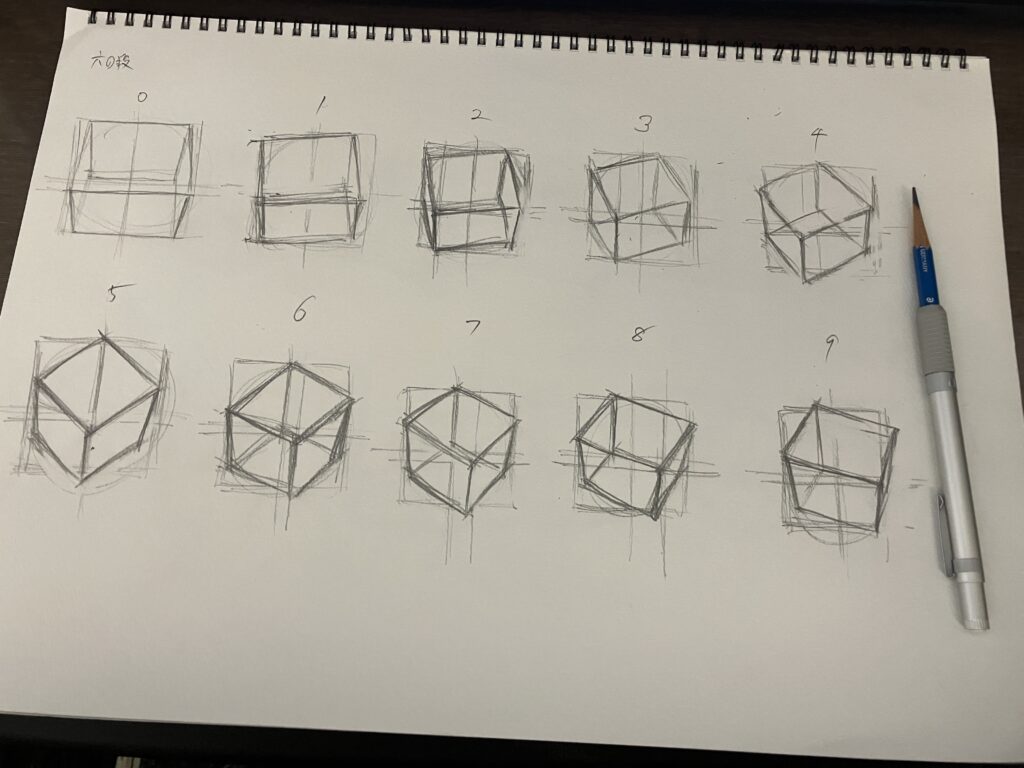

今回は六の段。清書はなし。やはりこの辺りになると上手く描けない。

コメントを残す