まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter73_遠いほどまとまるかたまり(線画編)。

主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

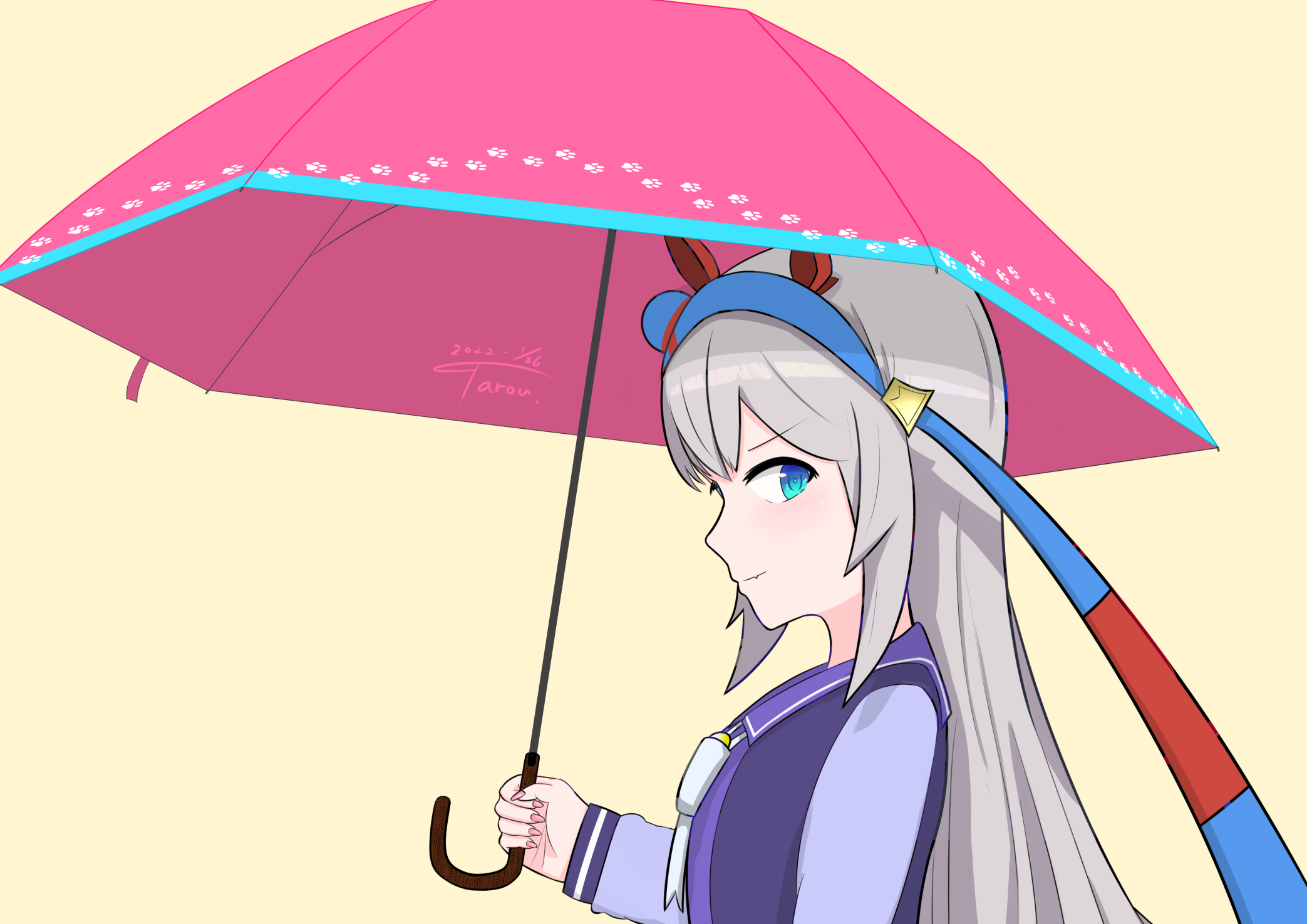

今回は線画やセル画の人向けの解説。合わせてデフォルメ要素が強い絵柄についても解説する。線画があると、その力が強いため厚塗りと比較して遠近法を表現するのが難しくなる。ぼかしを使って距離感を表現するとしても限界がある。絵柄がはっきり強いのにぼかしツールだけを使うと乱雑に見えるからだ。またたくさんのキャラクターを描く時などはぼかしツールでは処理しきれないだろう。従って線画を使う場合は空気遠近と密度の表現の2つを使う。それぞれについては以前説明した。デフォルメされた絵柄はある程度の解像度(最小単位)が決まっている。もし多数のキャラクターを並べるならば、本人が決めた解像度を維持しなければならない。解像度とは1マスの大きさだ。そのマスの大きさよりも小さい描写ならば省略する必要がある。また空気遠近によって近くにある色と遠くにある色は異なってくる。

同じキャラクターでも影の段階や色の使い方が異なるだろう。手前のキャラクターよりも奥のキャラクターに移行するとき、解像度を維持すると話した。髪の毛の一部や服の細かいシワも消えていく。そのため少し大きい服のシワを中心に描写することになる。この詳細過程が消える点でオクルージョンシャドウも同様になる。しかし全体にわたるグラデーションは残る。大きな領域にわたるオクルージョンシャドウや反射光や補助光についても同様だ。髪や瞳は意外と細かく描写している。シルエットや反射光はしっかりかこう。そこよりも小さくなると背景と同化し始める。キャラクターを見分けられる余地が少しだけ残っている。この段階からは影が消える。空気の遠近が影響を及ぼすのでほとんど単色の感じがするだろう。ここでのポイントは中間色で空間にある環境色に近づく。chapter68で解説した。特に大きなミスとしては木があるとして、その木の陰をはっきりと描いてしまうような場合だ。この段階では下色が環境色に近づいて色褪せて見える。これ以上小さくなるとエキストラすらなくただの背景になる。線画すらなく色が置かれている程度だ。

このように徐々に距離が小さくなるほど細部的に考えながら絵を描かなければならない。みなさんが遠くにいる人物を描く時記号化して描く人が多い。大まかな形だけを描いたりスケッチせずに流れるように描く場合だ。エキストラ段階(背景の一歩手前)までは下絵を十分に骨組みをきちんと描かなければならない。このような状態を維持してこそ絵のクオリティを維持できるのだ。必ず覚えておこう。

今回も線画のメイキング…と思いきや普通に理論の講座だった。同じキャラクターを遠くに行かせるにつれてどの程度描写するかという話だった。アニメを見たりすると背景として人物が描かれているがその描写に差があったりして、どの程度主役と分けて描けばよいのか疑問だった。あるいは1枚絵を描くときにどの程度密度を分けて描くのか一つの指標になった。まきあっと先生の言う通りこの話はずっと覚えておきたい。

足も描き慣れていないので要練習。

コメントを残す