らんふ先生「色塗り×構図で印象づけるキャラクター描画術(全24講 27時間 22分)」を購入したので消化していきます。今回はchapter2_素体を描くときに押さえておきたい基礎3つ。

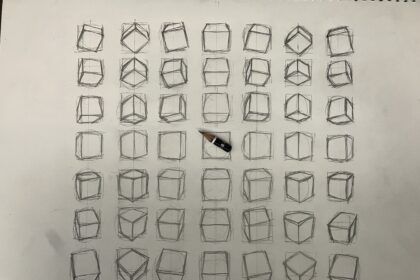

私はノートを取らないと寝てしまう性格なので、できる限りノートを取っている….が、coloso規約によりノートの写真には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよと規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。(人体ドローイングの作品はそのままアップすることが多いだろう。)

*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より

後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。

イラストを描くうえで「絶対に」覚えてほしいこと3つ。①比率②可動域③連動。

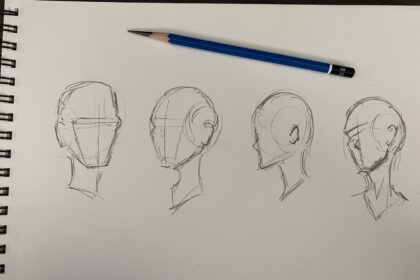

①比率について。人体の比率は基本的に決まっている。肩から肘、肘から腕は1:1。肩からお腹、お腹から股下まで1:1。股下から膝、膝から足首まで1:1。どんな人間でもこの比率は変わらない。言い換えるとその比率が少しでも守られていないと違和感の原因になる。顔パーツの比率について。耳と(鼻・目・口)は立方体で捉えた時に別の面になる。立方体で顔を捉えた時に目のラインも平行になる。耳の位置は目の高さと同じ。鼻と目頭を繋いで二等辺三角形の形。横から見た時に目と口は同じ高さで鼻は突出する。手について。指の第一関節・第二関節・根本までの比率が大体1:1:1。指全体と手のひらが1:1。足について。正面から見た時は足首のライン、足の甲のライン、足の指のラインが重なって行くイメージ(具体的な比率はない)。

②可動域について。画面左のイラストと右のイラストでは右のほうが自然に見える。なぜだろうか?人体の構造的にギリギリの可動をすると自然な仕草には見えない。より自然な可動域について意識しよう。首や腕の可動域の解説。腕の可動域は広い。しかし腕を後ろに伸ばすときはストレッチする時のようなきつい動きになる。自然なポージングではもってこないようにしよう。肘関節。肘は一方向にしかまがらない。肘の向いている方向と曲がる方向は同じ。ロボットの腕は肘に軸が入っている。人体も同じで軸が入っているイメージでポージングを取るべきだ。股関節。地面と平行になるまで脚を上げることはできるが、それ以上になると可能ではあるが無理なポージングになる。後ろに下げるときはあまり下がらない。横に開くときは意外と開かない。膝関節。肘と同様で軸が入っているイメージで捉えよう。膝と同じ方向でしか曲がらない。足の指。足の指が地面と接した時に、足の指の腹が押し込まれるようにして動くイメージ。条件付きで可動する。手首。手首自体は自由に動く。手の指。指も自由に動く。ただし指にも軸があると考えよう。腰。身体の柔らかさにもよるが前に屈む分には問題は無い。横は意外と稼働しない。

③連動。画面左のイラストと右のイラストでは左のほうが自然に見える。腕を上げるというポーズは腕単体ではなく肩も上がる。自然なポージングでは各パーツの連動も大事なのだ。よく使う連動の組み合わせ。上から見たときの肩と腕。手を後ろに下げたときは肩も後ろに下がる。手を前に出したときは肩も前に出る。腰は上半身と下半身が連動している。腰を捻った時は胴体の向きと下半身の向きの中間を向いている。歩くとき。右足を出す、すると左足は下がる。目は両目が一緒に動く。

これら3点はイラストを描く時に最低限守るべきルールだ。

比率、可動域、連動。使う言葉こそ違えど、今まで受講してきた韓国の先生方も同じことを言っている。これだけ多くの先生方が同じことを言うならば本当に大切なことなのだろう。これら3点を常に意識しながら練習していきたい。

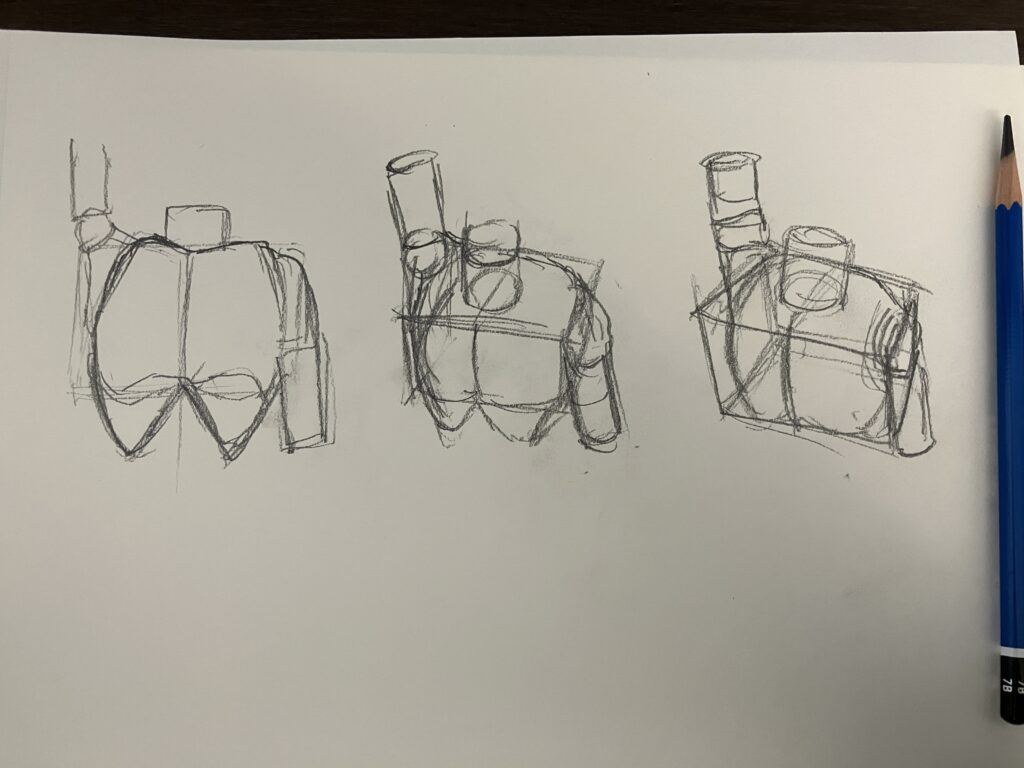

今回は時間なかったのでサラッと。肩のつなぎ目。

コメントを残す